2020年04月18日

シアトルのIT経営者から

Pacific Software Publishing, Inc.(シアトル)代表取締役社長 内倉憲一氏から次のアドバイスをいただきました。

危機

つい最近まで、誰もがこの数年間の経済成長を実感し、活気に満ち溢れていたと思います(トランプ政権への賛否は別として)。しかしながら、コロナウイルスパンデミックの影響を受け、今では未曾有の株価暴落の真っ只中にいます。レストランは閉まり、飛行機はキャンセルが相次ぎ、ホテルは空です。言うまでもなく、多くの人が職を失っています。職を失っても、命を守る方が重要だということでしょう。

私は、1987年に起業して以来、インターネット・バブル、サブプライム住宅ローン危機、9.11 を経験してきました。身近なところでは、シアトルのWTO抗議活動、データセンターの洪水、フィッシャープラザの電気火災などがありました。さらに言うと、ハッキング、DoS攻撃、ウイルスアタック、サーバーの故障などは常に起こり得ることで、我々は様々な危機に直面しては、その都度乗り越えてきたのです。

これらの危機から私が学び、心に留めていることを下記のリストにまとめました。

1. 危機が訪れた時、焦って決断をするのではなく、まず準備をします。私は、コロナウイルスパンデミックは予期しておりませんでした。

2. 現金を準備します。万が一の場合に備えた資金を準備しておくことで、パニックにならずに済みます。

3. 社員と密にコミュニケーションを取ります。社員と意見が合わないこともあるかもしれませんが、みんなから良い意見を引き出せるよう、話を聞き理解するよう努めます。

4. 冷静になります。リーダーがパニックになれば会社全体がパニックになってしまいます。あなたは舵を握る船長なのです。社員に焦っている姿は見せないでください。

5. 危機には終わりがあることを思い出します。意識を高く持ち、嵐が過ぎたあとの準備を始めます。

危機的状況にいるかどうかに関わらず、これらのことを常に意識するよう心がけています。「マーフィーの法則」や「ハインリッヒの法則」もその一つです。これらの法則について知らない場合は是非調べてみてください。

コロナウイルスの危機にも必ず終わりが来ます。その時の準備はできていますか?

2014年03月06日

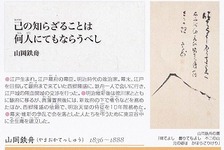

2014年3月5日 山岡鉄舟が道徳教科書に

YAMAMOTOレター

環境×文化×経済 山本紀久雄

2014年3月5日 山岡鉄舟が道徳教科書に

文部科学省「私たちの道徳」

2月は山岡鉄舟にとって素晴らしい出来事が続いた。

最初は文部科学省。2月14日に新年度から全国の国公私立小中学校に無償配布する道徳用の新教材「私たちの道徳」を公表したが、その中学二年生教科書の中で山岡鉄舟が取り上げられたことである。

今回の道徳教科書の配布は、従来の「心のノート」を全面改訂したもので、国内外の偉人伝などの読み物を盛り込み、ページ数を約1.5倍に増やし、いじめ問題への対応などのほか、「日本人としての自覚」を深める記述も数多く盛り込ませ、日本人が昔から大切にしてきた「美しい心」とは何かを考えさせる内容となっている。

(1ページ全部鉄舟掲載の下段部分)

鉄舟は「2.人と支え合って」項目の「(5)認め合い学び合う心を」の中で「この人に学ぶ・人物探訪」として登場している。

更にうれしいことは、鉄舟の業績は江戸無血開城と明治天皇の扶育であるが、上記のようにほぼ妥当に記していることである。

江戸無血開城は西郷隆盛と勝海舟の二人で決めた?

実は、世上、江戸無血開城は西郷隆盛と勝海舟の二人で決めたと、流布されているのが一般的である。

その一例が、某教科書出版社から発行されている中学一年の道徳教科書である。西郷を「はかりしれない人間の大きさ」の人物として紹介しているが、その中で次のように記している。

「勝は幕府を代表して、総攻撃の中止を求めるため西郷に会見を申し入れ、両雄は、江戸城明け渡しという難局で再開しました。当時の思い出を勝海舟は『氷川清話』の中で次のように述べています。

当日のおれは、羽織袴で馬に乗り、従者一人連れたばかりで、江戸にある薩摩屋敷に出かけた。(中略) さて、いよいよ談判になると、西郷は、おれの言うことをいちいち信用してくれて、その間、一点の疑念もはさまなかった。

『いろいろ、むずかしい議論もありましょうが、私が一身にかけてお引き受けします』

西郷のこの一言で、江戸百万の人々の生命と財産とを保つことができ、また徳川家も滅亡を免れたのだ」

JR田町駅近く、都営浅草線三田駅を上がったところ、第一京浜と日比谷通り交差点近くのビルの前に「江戸開城 西郷南洲 勝海舟 会見の地 西郷吉之助書」と書かれた石碑が立っている。その石碑の下前面、向かって左側に「西郷と勝の会見画銅板」、真ん中に「この敷地は、明治維新前夜慶応4年(1868)3月14日幕府の陸軍参謀勝海舟が江戸100万市民を悲惨な火から守るため、西郷隆盛と会見し江戸無血開城を取り決めた『勝・西郷会談』の行われた薩摩藩屋敷跡の由緒ある場所である・・・。」と書かれ、向かって右側に高輪邉繒圖が描かれている。

実は、この銅板が問題なのである。画に西郷と勝しかいない。当日は鉄舟も同席していたのに、二人だけのシチュエーションとなっている。

さらに、神宮外苑の聖徳記念絵画館に掲示されている壁画「江戸開城談判」(結城素明画)の影響が大きい。

聖徳記念絵画館は、明治天皇・昭憲皇太后の御聖徳を永く後世に伝えるために造営されたもので、明治天皇のご生誕から崩御までの出来事を壁画として年代順に展示していて、その一つが左の壁画であるが、これによって二人の会見で江戸無血開城が行われたというイメージを醸成付加させた。

出版社に出向く

二つ目の素晴らしいことは、教科書出版社に出向き、以下のように説明したところ、修正印刷してくれることになったことである。

「貴社は、勝海舟『氷川清話』の『西郷と江戸開城談判』を引用され記述されていますが、これは明治28年8月15日の『国民新聞』の『氷川伯の談話(二)』に掲載されたもので、この時、海舟72歳。

海舟は、氷川神社のそばに寓居し77歳で亡くなりましたが、幕末維新のすべてを見聞き、かつ自由な隠居の身で好きなことを話せる男は海舟しかいなかったので、氷川の寓居に、東京朝日の池辺三山、国民新聞の人見一太郎、東京毎日の島田三郎らがしょっちゅう訪れて、海舟の談話を聞き書きした。それを人よんで『氷川清話』といいます。

吉本襄が大正3年に新聞連載を編集し直し、日進堂から刊行した『氷川清話』が有名ですが、吉本襄があやしげな換骨奪胎をしているので、江藤淳と松浦玲が編集し直し、さらに相当の補充をして、講談社から決定版ともいうべき『勝海舟全集』全22巻が出版(昭和48年)されています。

しかし、『氷川清話』の『西郷と江戸開城談判』は、『江戸無血開城』に至るまでの史実経緯をかなり省いておりますので、その史実について以下ご説明させていただきたい」

と述べ、次のような説明を行った。

「鳥羽伏見の戦いに敗れた徳川慶喜は、上野・寛永寺に謹慎し、和平の意を伝えるべく朝廷と縁故ある使者を何人も派遣したが、いずれも失敗。最後の手段として慶喜護衛役の旗本・山岡鉄舟に使者を命じた。

命を受け鉄舟は、軍事総裁の勝と初めて面談、慶喜の命令を伝え、直ちに新政府軍が充満している東海道筋に向かい、多くの危難を切り抜け、駿府(現・静岡市)で新政府軍参謀の西郷と会談を持った。

西郷からは和平5条件を示され、4条件は受け入れたが『慶喜公を備前藩(新政府軍)に引き渡す条件は絶対に受け入れられない。もし立場が逆であったとしたら、あなたは自分の主君を敵に引き渡せるか』と君臣の情からの鋭い論理と、決死の気合いによって反論、西郷を説得・約諾させ、ここに事実上の江戸無血開城が決まった。

江戸に戻った鉄舟は、直ちに慶喜と勝に報告、江戸市中に高札で和平成立を布告した。勝は日記で『山岡氏帰東。駿府にて西郷氏に面談。其識高く、敬服するに堪たり』と鉄舟を称賛した。鉄舟による駿府での西郷説得の前提があって『西郷と勝による江戸城無血開城会談』が成立したのである」

また、この歴史史実で使用した史料「海舟日記」と鉄舟直筆の「西郷隆盛氏と談判筆記」を示したことで、出版社はこの申し出を受け入れ、次回印刷文から修正するとの発言を得ることができた。

なお、「氷川清話」の取り扱いは慎重にすることが望ましいとも加えてお伝えしたところ、頷いてくれた。

ところで、写真の石碑は静岡駅近くの「西郷・山岡会見之史蹟」である。刻字されている文言は「ここは慶応四年三月九日東征軍参謀西郷隆盛と、幕臣山岡鐡太郎の会見した松崎屋源兵衛宅跡で、これによって江戸が無血開城されたので明治維新史上最も重要な史蹟であります」と、高さ1.5メートル、横幅は1メートルの御影石で、向かって右に鉄舟、左が西郷の顔が銅板ではめ込まれている。

歴史が、あるつくられたストーリーで語られ、そのストーリーが素晴らしいと、その方向へイメージが重なっていき、事実として巷間誤認されていく。

特に、教科書は子供にとって絶対的なものであるから、ここでの記述は慎重にしたい。

その意味で、鉄舟の文部科学省記述と、某教科書出版社の修正に満足しているところ。以上。

2014年02月22日

2014年2月20日 タイへの関心事・・・その三

YAMAMOTOレター

環境×文化×経済 山本紀久雄

2014年2月20日 タイへの関心事・・・その三

東南アジアは足で売るのが成功の基

日経新聞記事(2013/12/3)を紹介したい。タイトルは「東南アジア、足で売る 味の素、自社社員5000人」で、この記事で分かるのは東南アジア地区における小売市場の全体網であって、この実態を日本人はあまり理解していないように思う。

近代的な大型店が急増する東南アジアだが、食品などでは零細店の比重は依然高く“足で売る”味の素の販売戦略は徹底していて、これが実に参考になる。

味の素は、東南アジアに約5000人の自社営業マンを抱え、庶民的な市場や零細店で1個十数円の調味料をコツコツと販売し、売り上げは年1500億円に伸びたという。

●野菜や

肉がずらりと並ぶ熱気あふれる売り場の一角、木材で手作りした店で味の素の現地法人社員、ナノ・スハルノさん(37)の営業が始まった。

●マサコの方がおいしいし、きれいだろ。ほら売ってみせるから。英蘭ユニリーバなどの競合商品をひょいとつまんで、目立たぬ場所に押しやった。

●店先に並べ始めたのはスハルノさんの営業の三種の神器。「マサコ(粉末)」「サオリ(液体)」「マユミ(マヨネーズ風)の調味料3姉妹だ。マサコは現地語で「料理する」の語感に、好感度の高い日本人女性のイメージを重ねたヒット商品。

●「さっさと売るのがコツだよ」と言う通り、スハルノさんは10分ほどの間に4人のお客をさばく。商店主も満足げで、次の発注を決めた。1日の注文件数で評価が上下するが、スハルノさんの給与は同年代の一般的な大卒ホワイトカラーを上回る。

インドネシアだけで、スハルノさんのような味の素社員の営業マンは1800人もいて、人が集まる市場で8万店を取り込み、郊外に散らばる零細店もローラー方式で取り込む。「ちりも積もれば」の作戦といえる。

食品などの業界では、こうしたルートセールスは卸業者や販売代理店に任せるのが一般的だが、味の素は違う。フィリピンで800人、タイで1200人といった規模の営業員が動く。同社は東南アジア地域で「新興国に最適の営業スタイルを武器に」2020年に4500億円の達成を狙うという。

タイ・バンコクの香水販売実態を見る

前号で紹介した「J.J Market」、犬売場の次に向かったのは香水店である。

ところでタイ人は首都をバンコクとは言わず「クルンテープ」と呼ぶ。正式な首都名は以下の通り超長く、タイ人でも全部言える人は少ないから、日本人がスラスラいうと尊敬されること間違いない。「クルンテープマハナコーン・アモーンラッタナコーシン・マヒンタラアユッタヤー・マハーディロッカポップ・ノッパラッタナラーチャニーブリーロム・ウドンラーチャニウエットマハーサターン・アモーンラピーンサティット・サッカタットタィヤウィサヌカムプラシット」

さて、「J.J Market」内の「Butterfly Thai Perfume香水店」は、屋台が密集している細道小路の奥にあり、間口一間程度の香水ショップで、ここが店だと紹介受ける。ビックリする。今まで世界各地の香水店を訪問したが一番小さい。

ここで社長と会う。まだ若い。六年前に創業。以前は洋服を取り扱っていたという。いろいろ聞いてみるとなかなかである。

●店舗は13店。全てオリジナル香水、自分で処方している。現在16品。来年新製品を出す。現行品の価格は859バーツ2750円。新製品は959バーツ3070円。ボトルを見せてくれる。ボトルの購入先は明らかにしないが中国製とのこと。なかなかデザインがよく、格調あるとほめる。

●匂いのティスティングしてみるが上品な香りで果物系が多い。そうしていると中年女性が来て、香水を5個買う。

●驚いて「ずいぶんたくさん買いますね」と日本語で聞くと、上手な日本語で回答が返ってくる。全然訛りなく日本人と同じ発音。これにも驚く。香水をどうするのかと聞くと「Xmasプレゼント用に買う」との答え。どこでこの香水を知ったのかと聞くと「友人からもらったので買いに来た」という。

この2750円や3070円という価格帯は高い。それなのにわざわざ「J.J Market」内に指名買いに来る実態を見て、ここの香水のレベルが分かったが、パンフレットはなく口コミとインターネット展開という零細店が、タイの香水販売では主流だと理解しないといけない。

日本企業は出張を取りやめている

日本で報道されているタイの政治デモ内容を見聞きしていると、治安が心配で危険と判断し、日本企業はタイへの出張を取りやめるケースが続出している。

ところで、タイの政治デモ報道は、バンコク中心街で行われているので、中心街に位置する大型商業施設の客が減ったことを伝えるが、一方、今回訪れた「J.J Market」にはデモが関係なしとは報道しない。また、政治混乱の影響を受けにくいリゾート地では、バンコクに代わって観光客が殺到し、ホテルの稼働率が大幅に上昇しているのが実態である。

トランジット・ポイント

人は変化することで成長するものである、といつも思っている。だから、何かの機会に「変化」に気づいたとき「楽しい」と感じることが多いが、この「トランジット・ポイント」を体験することが大事だと思っているし、その体験を記録化し、体におぼえさせ、必要なタイミングで発揮させるようにすることが、さらに重要ではないかとも思っている。

では「トランジット・ポイント」とは何か。それは「閾値(いきち)・スレッシュホールド」ともいうが、ある一定の感覚・知覚から反応が変わってしまうポイントのこと。

例えば、痒いとところがあるからといって、そこを掻きすぎると気持ちが悪くなり、刺激されすぎて「やめてくれ」という気持ちに逆転してしまうような変化点をいう。

又は、軽い冗談でも何度も聞かされると、逆に腹がたったりするのと同じだが、この「閾値・スレッシュホールド」をタイミングにうまく合わせ、コントロールしていけるようにすれば生活や仕事で結構役立つ。というより成功・不成功を分けるポイントになると思う。

情報とは何か

次に、マスコミ報道とは何かについて時折考えてみる必要があるだろう。マスコミ報道とは、本来、目立つもの、珍しいものを中心に報道するのを仕事としている。

今回のソチオリンピックで羽生結弦選手のフィギュアスケート金メダル、スキージャンプ男子個人ラージヒルの葛西紀明選手が銀メダルを獲得したが、これは一面で大きく取り上げられた。だが、他にも多くの選手がいるわけだが、成績が振るわないと片隅に小さく報道されるだけ。これがマスコミ報道の本質。つまり、金銀メダルを獲得したごく少数の人について大きく目立つように報道し、その他大多数の選手は無視される。

また、一般人が「朝起きて、朝食して、会社に向かった」という日頃の行動は報道しなく、それが今回の二週にわたる大雪で「できない・不可能」という状況下に陥った時、大きく・詳しく報道する。

火事の場合、例えば恵比寿駅前が火事で、消防車が出て消火活動をする時は、その事実を報道するが、これは当たり前のこと。しかし、報道されない一方の事実は「恵比寿駅前以外は火事ではない」ということで、恵比寿駅前以外は安全という主流の実態は何も伝えない。

これをタイの政治デモに当てはめれば、バンコク中心地帯、官庁があるところとか、伊勢丹があるような地区には行かない方がよいが、今回行ってみた「J.J Market」はデモと全く関係ない、とういう考え方ができるかどうか。それがビジネスでは必要で重要だと思う。

政治デモが発生しているバンコクへ社員を出張させようと思うならば、その前提として「考え方をチェンジ」しないといけない。さらに「考え方をチェンジ」するには、何かの「トランジット・ポイント」体験が必要で、加えて、この「トランジット・ポイント」体験・記録・体得化がなされていないと、マスコミ報道という一般的ではあるが限定された情報によって、自らの行動を抑制してしまうことになる。

なかなか難しいことではあるが、「トランジット・ポイント」体験を重ねて、それをセオリー化していくしかないのではないか。味の素が、東南アジアの実態をつかんで、足で売る商売をしているのは、どこかの国で味の素が失敗体験をして、それを記録化し、実際の営業に役立つよう変化させたからだと思う。行動する背景に考え方基準を持ちたいものだ。以上。

2014年02月07日

タイへの関心事・・・その二

大学教授にパリ情報を話す

先日、突然、ある大学の英文学教授から電話がありました。

「初めてお電話します。何々さんから紹介受けた者です。この度、パリの大学で一年間教鞭をとることになり、パリについていろいろ教えてほしいのですが」

「そうですか。雑談程度の内容でしたら、お話しできると思います」

ということで、さいたま新都心のレストランで昼食をとりながらお話ししましたが、ちょうど日仏合弁企業時代に秘書兼通訳をしてくれた女性が定年になり、一度、会いたいとと思っていたので一緒にどうかと声かけると、都合をつけて参加してくれました。

この女性はリオン大学卒で、パリで結構長く生活されたので、大学教授に実務的なアドバイスをしてくれました。

その中で参考になったのは「仕来りの違い」を受け入れるということでした。

① ドアを開け入る際、必ず女性を先にする

② フランス料理を一緒にしたら、最後にデザートをいかがですかと必ず声かける

③ 食事相手が女性ならば、水・ワインは必ず男性が注ぐこと

④ 洗濯物は必ず家の中に干す。外で干してはいけない

⑤ アパルトマンのエレベーター内で同乗者がいたら必ず挨拶する。しないと危ない人物だと警戒される

⑥ 商店に入ったらボンジュール Bonjourと挨拶した方がよい。しないとお金を払った後で嫌味たっぷりの発音で「ボンジュール」と返され、サービスに影響する

この他で強調したのは「家の内部の修理・修繕」は日本みたいにすぐに業者は来ないことと、各地というより全国的なストライキが年に何回か勃発すると伝えました。私は何度もストライキを経験していますが、フランス人に言わせると「リーダーが朝起きて『今日はストライキだ』叫ぶと、組織が一斉にストライキに突入する」という冗談が事実に近いという話ですから大変です。

全く、一般人の迷惑を考えない、というより迷惑をかけるためにストライキをするわけで、基本的な考え方が違っていることも「仕来りの違い」に入ります。

ストライキの体験話では、パリからニースに飛行機で移動したとき、ニース空港で乗車したタクシードライバーが、先ほどまで農民が道路封鎖していて、飛行機は飛ばなかったのだといい、明日も同じことが起きるから飛行機便は避けた方がよいとアドバイス受けたことがありました。

そこでその日のうちにニースでレンタカーを予約し、翌日の移動先のトゥルーズまで約500kmを走りましたが、このようにフランスではストとデモは常識といってもよいのです。

タイのデモ

前号でお伝えしたタイの政治デモに戻ります。

その後も続いていて、2月2日の総選挙は(下院選・定数500)は反政府派の妨害で投票が中止になる選挙区が相次ぎ、結果が確定できませんでした。インラック政権は選挙管理内閣として再投票などの手続きを進める構えですが、反政府派は続いてデモを行っており、政治空白が避けられそうもない状況で、タイ政局がどう展開するのか難しい局面となっています。

バンコクには昨年デモが発生し始めた頃の、11月14日(木)~17日(日)に行きまして、ホテルが市内中心地であったことから遠目でデモは見ましたが、特別の危険も感じませんでした。というより、デモはタイ人同士の争いで、外国人には関係ないわけですから、それを承知していれば、デモ隊の近くに行かない限り問題は発生しません。

だが、毎日マスコミ報道されるタイ政局の動きとデモ状況を読み見ていると、ちょっとタイには行く気がしなくなって、結果としてGDPの1割弱を担う主要産業の観光への影響は大きいでしょう。

その通りであって、タイ財務省は12月26日に2013年のGDP成長率予想は3.7%から2.8%へ引き下げ、2014年のGDP成長率も5.1%から4.0%に下方修正しました。また、総選挙が実施されない場合、来年の経済成長率は3.0%にとどまる見込みだとも発表しました。

JJマーケット

11月のバンコクで訪問したのは市内中心地区から、BTSまたは地下鉄で30分弱、北へ行ったところに位置しているJJマーケットです。

ここは地元タイ人のみならず世界中から観光客やバイヤーたちが押し寄せるウィークエンドマーケットで、タイ語で「チャトゥチャックJatujak」といいますが、これを省略して「J.J Market」とも呼ばれているところ。

ここでは全くデモの影響がなく1万以上もの店が軒を連ねるバンコク最大級ゾーン。ここでの買い物の魅力は、ほかでは売られていないオリジナルアイテムが多いので、そのセンスがバイヤーたちの目に留まり、お店が繁盛してくるとバンコクの中心部に品物へ卸をしたり、支店を構えるようになるという。

もちろんオリジナル以外にも、定番のお土産(象の置物やエスニック小物やバッグなど)を扱うお店もたくさんあり、バンコク市内のお土産屋やデパートよりも2~3割は安く買うことができる。つまり、タイ最大級マーケットであり、一大アミューズメントパーク並みに楽しい地区で、ここの銀行は土日営業です。

しかし、このマーケットは陽射しが熱い。日本の寒さが懐かしいが、そんな事を言っていられないなぁと思っていると、一人の若い男性が迎えに来てくれた。

迎えがないと込み入ったJ.J Market内は歩けないのです。彼は少し日本語ができる。彼の案内で屋台が密集している細道の奥に入っていくと、突然、可愛い犬の売り場があるではありませんか。

犬からわかる階級社会

その犬売場に行くと、昨年春に死んだ我が家の愛犬ビーグルが可愛い女性に抱かれているので、思わず写真に撮ってしまいましたが、実は、この犬売場がタイの階級社会を示唆しています。

タイの犬は三種類に分類されます。①家の犬、②お寺の犬、③道ばたの犬。いずれも放し飼いです。ということは勝手に交尾しどんどん子供を産むことになって、飼い主は面倒が見きれなくなると、日本のように市役所には連絡しません。どこへ持ち込むのか。それはお寺であって、お寺に犬を置いてくる。

その寺の犬は、お坊さんが托鉢で貰ってきたおこぼれを頂戴することになる以外は、暑いので一日中ごろごろ寝転んでいる。

ところが、お寺でも犬が増えすぎると厄介なので、時々、どこに捨てることもあるらしい。それらの相互作用で、③の道ばたの犬が多くなるが、大の愛犬家としても知られるプミポン国王の指示により、道ばたの犬も手厚く保護され、ワクチン接種や避妊手術などが行われているので、タイの犬は他国に比べると幸せ度が高いといえます。

ところで、J.J Marketの犬売場はこの三種類とは別世界に所属します。写真で分かるように日本のペットショップと同じく、世界の名犬純血種が並んでいます。本物かどうかは不明ですが・・・。これらの犬を買うのは大金持ちや特権階級の人たちであって、外へ散歩に行く場合はちゃんとリードで繋がれていくが、それは飼い主ではなくお手伝いさんの仕事になるという生活です。

これはタイの社会を示しているのです。タイは典型的な階級社会であって、頂点に大金持ちや特権階級がいて、次に経済発展に伴う中産階級がいて、それと長年政治から無視されてきた農民たちがいるわけで、犬もその階級社会通りの種類分けとなっているのです。

さて、政治デモはまだ続き、何らかの解決策をタイ人は自ら見出すまでには時間がかかります。ということは日本のタイとのビジネスも停滞するということになります。知人の企業もタイへの出張を取りやめました。社員安全を考えたのだと思います。

しかし、そのような対応でよいのでしょうか。次号でそのあたりを分析します。以上。

2014年01月21日

2014年1月20日 タイへの関心事・・・その一

YAMAMOTOレター

環境×文化×経済 山本紀久雄

2014年1月20日 タイへの関心事・・・その一

昨年12月から今年の1月5日まで、3回のレターでお伝えしたウラジオストク状況、何人の方から関心を持たれた。ちょうど2月にはソチ冬季五輪が開催され、ソチ開催ではテロと人権問題が話題となっている。だが、隠れた大問題としてロシア人の無愛想、笑顔のなさ、おもてなしが欠けていることを指摘したことが、関心を持たれた理由と思っている。

今号と次号ではタイを取り上げたい。今のタイ、政治対立が新聞に出ない日はないほど毎日報道されている。今までに何回もタイに行った経験と、この対立が始まった昨年11月にもタイを訪問した体験を加え分析したいが、それにはタイという国を「見る眼」、それをタイの立場に置き換えなければならないと思う。

タイの政治対立

タイの政治が混迷のきっかけは、2013年10月31日にインラック首相(タクシン元首相の妹)率いる与党のタイ貢献党が、恩赦法の対象に急遽政治指導者を追加し、翌日11月1日に下院で強行採決したことからであった。

この法律の対象に国外追放されたタクシン元首相が含まれていたことから、反タクシン派はデモや大規模集会を開催した。結局、法案は上院で否決されて廃案となったがデモは収まらなかった。反政府のデモ隊はタクシン体制を打倒するまでデモを継続する姿勢を示し、財務省や外務省などの政府機関や国営タイ放送などの放送局を占拠した。そして反タクシン派のリーダーであるステープ前副首相が最終決戦とした12月9日、インラック首相は下院を解散することを表明した。総選挙は2014年2月2日に実施される予定。

民主主義は選挙で決まるのではないのか?

多数派であるタクシン派は選挙を通じた民主主義を重要視している。タクシン派の主な支持層は長年政治からほとんど無視されてきた農民である。タクシン元首相は2001年の選挙の時に農村支援を掲げて勝利し、首相に就任した後は農民債務モラトリアム、30バーツ健康保険制度などの積極的な農村振興策を次々に実施した。これらの政策の結果、農民の生活環境は劇的に改善した。こうして、農民は自らが政治に大きな影響を与え、それが自らの生活水準の向上に繋がることを自覚するようになった。

一方、都市部の中間層が多くを占め、少数派である反タクシン派は選挙をあまり重視していない。彼らに言わせれば、選挙をいくら行ってもタクシン派が貧しい農村部の住民を買収することで勝利するため、汚職と腐敗にまみれた政治家が誕生するだけであるという。

そのため彼らは議席の多くを医者、教員、弁護士、労働者等の協会の代表者から選出すべきであると主張している。

総選挙ではタクシン派が勝利するだろう

予定通り総選挙が行われれば、人口の半数以上を占める農村を支持基盤としているタクシン派が勝利する公算が大きく、タイ貢献党は総選挙の比例代表名簿第一位をインラック首相としていることから、このまま行けばインラック体制は継続する可能性が高い。

一方、反タクシン派は選挙ではタクシン派に勝てないと認識しており、選挙自体をボイコットしようとしている。また、ステープ前副首相は軍主催のフォーラムに出席するなど、選挙以外の手段で政権に揺さぶりをかけようとしている。

このように、両派の民主主義に対する考え方の溝は極めて深い。これまでも片方が政権を奪取すればもう片方がデモを行い、時には軍が出動して流血沙汰となることもあった。

今後も民主主義のあり方に対して両派が同じ認識を共有できなければ、タイの政治的混乱は終わらないのでないか、という指摘が多くタイの未来を悲観視する見方も多い。

だが、タイ人を分析していくと、今回の政治対立も何らかの解決策を、タイ人は自ら見出すと推察する。その推察根拠も含め、タイ人をいろいろな角度から検討してみたい。

タイの概要

最初は全般的なタイ概要である。

①国土面積 51.4万平方㎞、日本の1.4倍、フランスとほぼ同じ。

②人口6600万人(2009年)。

③タイ王国、現国王ラーマ9世(プミポン国王)王は圧倒的信頼あり。

④民族はタイ族が最大多数、中国系等で民族間の争いはない。

⑤9割が仏教徒・上部座仏教・・・輪廻の思想で前世からの業カルマによって今ここに生きていて、今の境遇を受け入れ、善く生きることで来世にはよく生まれ変わりたい。⑥タイ人が日本と聞いて浮かべるもの・・・ 富士山がトップ

タイのしたたかな外交力

日本とタイは長い外交関係があり、アジア諸国が欧米国の植民地化した地域の中で、お互い独立国としての地位を築いている。

日本は第二次世界大戦で無条件降伏、連合国の占領体制下に一時陥ったが、タイは日本の同盟国として、日本と同様に英米に宣戦布告したのに、敗戦国とはならなかった。

日本が開戦した1941年12月8日、日本軍はマレーへの侵攻を目指して、タイ・ビブン首相から駐留の承認を得てタイに上陸、この結果タイも、日タイ同盟から米英に宣戦布告した。

ところが、日本軍の旗色が悪くなったころには、対米公使を通じ米英とひそかに通じ合う関係を築きはじめ、終戦になるとタイは、米英に宣戦布告したのは、国民の意志に反して行われたもので、手続き的にも瑕疵があり、あの宣戦布告は無効だと主張し、これを連合国側が受け入れ、日本と道ずれの敗戦国にならずに済んだという経緯がある。また、現在も親米であるのに、北朝鮮とも外交関係を保持している、というしたたかな外交力を持っている。

頑張るという言葉はないが頑張れる

タイ人は日本人よりも明確な意志を持たないし、明確な意志を持って仕事や勉学に励まない。例えば、日本の来ているタイ人に来た目的を聞くと、留学生なら「たまたま奨学金がもらえたから」「日本語ができると仕事が探しやすいから」、働きに来ている人なら「お金が稼げるならどこの国でもよかった」「バンコクは暑いから日本の方がよい」「親戚がいたから」

つまり、具体的な目標や明確に意志をもって、日本に来ている人はめったにいない。

したがって、インタビューしても相手が具体的でないので、引き出しができないから内容がそろわないということになる。例えば、ムエタイ選手にどうして選手になったのかと聞くと「楽しいから」「友達がたくさんいるから」「バンコクに住めるから」「親から離れて暮らせるから」というもの。目標とはという問いには「お金を稼ぎたい」「有名になりたい」がほとんどで「チャンピオンになりたい」という選手は一人もいない。しかし、明確な意志や目標がないのに、頑張るのがタイ人。ムエタイの選手は毎日厳しいトレーニングを自ら進んで積むし、試合では信じがたいほどの闘志で相手に立ち向かう。パンチやキックを受けても苦しそうな表情を見せないでファイトする。タイ人は意志なぞわざわざ立てなくても、成りゆきまかせで、やるときはやるのである。これがタイ人の真骨頂で、タイ語に「頑張る」に相当する言葉はないが「頑張れる」のである。(参照「極楽タイ暮らし」高野秀行著)

微笑みが武器

タイは「微笑みの国」といわれる。顔の造作からいえば、さして美人でない女性でも、笑顔は素晴らしく、日本ではお目にかかれない笑顔がタイ女性の魅力であるが、その笑顔にもいくつかのパターンが隠されている。

つまり、ニュートラルな微笑みなのだが、そこに「タイの微笑み」の真実があって、微笑みはタイ人の表情の基本となっている。どういう反応をしたらいいのかわからない時、日本人はとりあえずシリアスな顔をするが、タイ人はその場合、とりあえず「にっこり」とする。別におかしなことがなくても、笑みを浮かべるのが、タイ人の常態であり、処世術でもある。これが外国人への武器となる。

タイを検討すると、面白くてやめられなくなる。次号でもタイ人を検討したい。以上。

2014年01月06日

2014年1月5日 ウラジオストク視察旅行会に参加して・・・その三

YAMAMOTOレター

環境×文化×経済 山本紀久雄

2014年1月5日 ウラジオストク視察旅行会に参加して・・・その三

ウラジオストクの三回目・最終回です。今号の最後に2月7日から始まるソチ冬季五輪に向けて、昨年12月5日にお伝えした「微笑みのないロシア」、これに対する対策が必死に行われている状況が、NYタイムスに掲載されましたので、その内容もご参考にお届けいたします。

3.ウラジオストクの未来と日本

① ウラジオストクの歴史

ウラジオストクのある沿海州は、かつては中国の領土で、渤海や契丹、 金などがここを支配していた。

1858年、 アレクサンドル二世と清の文宗との間でアイグン条約(ウスリー江の東をロシアと清の共同管理地とする)が締結され、また、1860年には北京条約(沿海州をロシア領とする)が締結されて、ロシアの領土となった。

ロシアがウラジオストクの街建設を始めた頃、 日本は幕末から明治への移行期であり、中国では英仏連合軍が北京を占領という動乱の時代の始まりであった。

ウラジオストクというのはロシア語では「東方を征服せよ」という意味である。 ロシアは文字通りここにロシア海軍の軍港を築いた。

1891年訪日後の皇太子ニコライが帰途ウラジオストクに立ち寄り、シベリア鉄道の起工式が行われる。その後、 ロシア革命など、激動の時代を経て、1932年には、ソ連太平洋艦隊の基地となり、第二次大戦後は、 軍港であると同時に工業都市としても規模を拡大し、現在のウラジオストク市内の姿が形作られた。

ソ連時代は軍港として立入りを制限されていたが、1990年代に再び自由に訪問できる都市となり 海外からの大型客船も寄航する国際港になり、日本からは飛行機で約2時間という距離であるから観光客も増えている。

② 日本との関係

日本との関係について、ウラジオストクの極東連邦大学のモルグン・ゾーヤ教授の発表で紹介したい。(2012年4月13日 日本ウラジオ協会)

「最初にウラジオストクに来た日本人は1860年代に長崎から来た人たちです。大工(土木請負業者)やからゆきさんが多かったです。当時、ウラジオストクには建築が足りなかったし、ロシア女性も少なかったからです。からゆきさんと一緒に洋品店や理髪師も来ました。

1876年、日本貿易事務館が開設されました。そのとき日本の領事はロシアの軍艦に乗って来ました。1880年代に入ると、日本人の数は増え、約400名と記録に残っています。

1890年代に入ると、都市のインフラが飛躍的に発展します(91年にシベリア鉄道の沿海州地域が着工、93年に完成。モスクワとつながる)。街には日用品や装飾品などの商店が増えましたが、ウラジオストクは物不足のため、日本から多くの商店経営者が渡ってきました。日露戦争前の1903年には、3000人以上の日本人がいました。

日本との航路は、幕末から長崎、函館などにロシア船の入港があったが、明治政府になってから長崎港を拠点として、極東ロシア、中国、朝鮮への航路が整備された。

しかし定期航路が開かれたのは比較的遅い。ロシア義勇隊艦隊が1877年にオデッサから長崎経由でウラジオストクへの定期航路を開設したが、便数が少なく、神戸~ウラジオストク間は1899年(日本郵船)、ウラジオストクへの最短距離である敦賀からは1902年(大家汽船)に開通した。

日露戦争開戦後、日本人の多くは帰国します。貿易事務館も閉鎖されました。しかし、1906年には多くの日本人が戻ってきました。その一部は中国のハルビンへ行きました。当時、ウラジオストクには杉浦商店や徳永商店などに加え、銭湯や写真館ができ、日本人が経営していました。09年頃には日本人経営の精米工場やミネラルウォーター工場などもありました。

1914年、第一次世界大戦が始まりましたが、日露は友好関係にあり、この時期も日本人が増えました。17年にロシア革命が起こり、18年に日本のシベリア出兵が始まると、日本の軍人相手に商売する日本人も増え、5000人を超えるほどになりました。

1922年、シベリア出兵が終わり、多くの日本人が帰国しました。

1930年代に入ると、満州事変が起こり、以後、ウラジオストクは軍事基地にすることがモスクワ政府により決定されました。外国人は、日本人に限らず、中国人、朝鮮人も退去を命じられました。日本総領事館も1936年5月に閉鎖。

その後、日本人がウラジオストクに姿を見せたのは、1945年から53年頃まで、シベリア抑留者の労働キャンプが2つ置かれた時期です。彼らはスタジアムやビル建築、道路の改修工事の現場で働かされました。それから1992年までウラジオストクは対外的に閉じられた都市で、外国人は来ることができませんでした。

1992年に対外開放されて、93年に日本総領事館がナホトカからウラジオストクに移転し、開設されました。現在は、三菱商事や住友商事、三井物産などの商社やNHKの支局など、在留日本人の数は80名くらいです。まだ少ないですね」

③ 最近のロシア経済

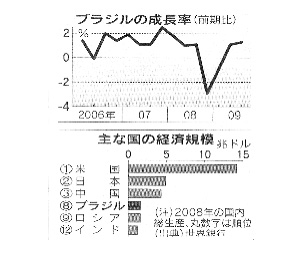

今から10年前の世界経済を振り返ってみたい。2003年から06年までの4年間、世界経済の実質成長率は年5.1%と高率だった。常識的な考えでは3%台の成長率でまず順調という見方であるから大変な成長率であった。

世界の消費の中心は米国、加えて、中国、インドが10%を超える成長をし、ロシアも2006年実質成長率6%台を達成し、世界経済全体に大きく貢献した。

つまり、当時はBRICsの成長率が、世界経済全体に大きく寄与していたわけで、ロシアも石油や天然ガスの輸出収入で国内を潤し、資金力を拡大した企業が積極的な拡大戦略をとり、中産階級にも浸透し、個人消費が旺盛となっていた。

だが、今は変わった。2013年のロシア経済のGDP実質成長率は4月~6月が1.9%、7月~9月は1.2%となっているように、10前とは大違いの低迷状態である。

その理由は明らかで、北米発のシェールガス革命等によって、最大の石油などの輸出が落ち込んでいる上に、効率の低い古い企業が競争の少ない分野で優位に立っているので、労働生産性は日本大企業の3~4分の1といわれているほど低く、経済の構造改革・技術革新が進んでいないからである。

④ 地政学から考える

ウラジオストクは日本から近い。この地理的観点から考えると、日本はウラジオストクに進出することが有利であろう。

事実、過去に日本は何回もウラジオストクに足を踏み入れている。だが、それも政治的理由から日本は遠のき、現在もモルグン・ゾーヤ教授が語るように進出企業は少ない。

地理的に魅力溢れるウラジオストク、しかし、地政学的に見ると問題が浮かぶ。地政学とは二つの前提で成り立つといわれている。

⑴「人間は自分の生まれついた環境、つまり、周囲の人々や土地に対して、自然な忠誠心を持っている」という前提。

⑵「国家の性格や国家間の関係が、地理に大きく左右されると想定する」という前提。

再び、ここでガイドが述べた言葉を紹介したい。彼は無愛想で口数は少ないが、時折、鋭く指摘する。さすがに伝統と歴史ある優秀な極東連邦大学出身である

バスの中で「ロシア人と日本人とは異なる特徴を持つ。列挙すると以下の4点になる」と述べた。

A 個人主義であり、且つ、その個人主義のレベル内容も人それぞれ皆違う。

B 行動判断の基準はお金である。義理や義務意識は全くない。

C 今日は今日。明日はこうなるからという思考を持たない。

D 文化を失っている。ここが中国人と似ている。

このロシア人の特徴、地政学前提⑴から生じているし、日本人の特徴も同様であるから、必然的に人間としての違いが発生する。だから、お互いの共同作業は難しい。

それに⑵が加わる。それはウラジオストクの歴史からも明らかである。清から割譲された時は帝政ロシア、その後ソビエト連邦構成共和国体制となり、1991年崩壊しロシアに戻ったように、政治体制を激変させ、中心産業も変化し続けている。農業国家の帝政ロシア、工業国家を目指したソ連、一時成功し低迷しだした今の資源国家ロシア。

つまり、相手方が時代とともに変わっていくのであるから、日本側の対応は難しい。相手の変化はチャンスだという考え方もあるが、地政学観点から予測すると、日本がウラジオストクでビジネスを成功させ、それを長期的に維持するのは苦しいと予測する。

しかし、地理的には最も近い外国で、現地情報は集めやすいという利点はある。現地情報が的確に集められれば、短期的なビジネスの成功はあり得るし、ロシア政治体制が激変しなければ継続的ビジネスも可能であるが、そのためには定期的な訪問を行い、現地と情報ネットワークを構築することが前提要件だろう。

清話会がそのような仕組みを構築し、会員に情報発信できるかにかかっている。

⑤ ソチ冬季五輪対策は笑顔の特訓から

昨年12月5日号で紹介した北斗画像診断センターの美女、あの笑顔は特別であって、ロシア全体に笑顔がないのが一般的。ここで困ったのが2月7日開催のソチ冬季五輪である。

笑顔の特訓に入る前に、北斗画像診断センターの北斗病院が日経新聞(2014.1.1)で最先端病院として紹介された。

さて、話はソチに戻るが、世界中から人がソチに集まってくる。ところが、ロシア人の誰もが笑顔で迎えないとしたら、ロシアの評判は一気に悪化する。加えて、爆弾テロ事件や、人権問題で欧米首脳の欠席表明が相次いでいて、ロシア人気はそれほど高くない。だから、オリンピック開催では、何としても無愛想評価を改善したいだろう。

そこで現在、ロシアでは「おもてなし」特訓中とのことで、その記事がNYタイムスに掲載された。

「ロシアのサービスと言えば、社会主義時代の名残で、ぶっきらぼうで無愛想というイメージを抱く人が多いかもしれない。だが、それも過去のことになりつつあるようだ。

『アンナ、いまお客様に無言でシャンパンをお出ししたわよね』

教官の声が飛ぶ。ここはアエロフロート・ロシア航空乗務員訓練センターだ。

『それはソ連流の接客よ。言葉をかけて、笑顔を忘れないで!』

アエロフロートには美男美女の客室乗務員はいくらでもいるが、愛想のいい乗務員にはまずお目にかかれない------そんな定評を、同社は接客教育を徹底することで覆そうとしている。

こうした取り組みは、外食企業や販売業などロシアのサービス業界全体に広がっている。米コンサルティング会社マッキンゼー・アンド・カンパニーのロシア支社幹部はこう話す。

『顧客第一主義はロシアの文化に馴染まないと思われてきましたが、最近はどの企業も接客指導に熱心ですよ』

かつてロシアでは『意味なく笑うのはバカな証拠』と言われたものだ。それがいまや、スターバックスのバリスタは他国のバリスタ同様に眩しい笑顔を振りまき、マクドナルドの店員は完璧なスマイルで『ご一緒にポテトはいかがですか』と勧めてくる。中間層が増加して個人消費が活発化したことにより、ロシアでも顧客サービスの質が問われるようになったのだ。

2月のソチ五輪はその試金石となる。案内係を務めるボランティアスタッフは接客マナーの特訓を受けて本番に臨むという。合い言葉は『笑顔で親切に』。

ロシア流『おもてなし』、まずはお手並み拝見といこう」

プーチン大統領もいろいろ心配事多く、大変だろうと同情する。

以上

2013年12月21日

2013年12月20日 ウラジオストク視察旅行会に参加して・・・その二

YAMAMOTOレター

環境×文化×経済 山本紀久雄

2013年12月20日 ウラジオストク視察旅行会に参加して・・・その二

1.ウラジオストク三つの見所

ウラジオストクは坂の多い街だ。 起伏の多い街のあちこちから海を望むことができ、街の中心部には19世紀末から20世紀初頭にかけて外国商人によって建設されたアールデコ調の洋館が多く残され、ヨーロッパの雰囲気を持っている。

街の散策はウラジオストク駅前広場からメインストリートのスヴェトランスカヤ通りを歩き、アルセーニエフ博物館、要塞博物館、 潜水艦C-56博物館、ニコライ二世凱旋門などが主な見所だとガイドブックにあるが、今回はバスで回ったので、筆者の見所はガイドブックと異なる。

我々のバスは、APEC開催を機会にインフラ整備が進んだ高速道路を走り、ルースキー島と結ぶ自慢の2本の橋を通り過ぎる。

1本目の金角湾大橋は海に面してコの字型に広がるウラジオストク市の内湾を、街の上にのしかかるように跨いで架けられたGolden Horn Bridge。2本目の東ボスポラス海峡大橋は2本の主塔から張ったケーブルで橋桁を支えるユニークな斜張橋で、世界最長の斜張橋といわれている。

。

だが、日本人として関心を呼ぶ見所は、この自慢の橋ではなく、以下の三か所と感じるので紹介したい。

日本人の心を打つ最初の見所は、シベリア鉄道の始発駅だろう。先の大戦でシベリアに抑留された日本兵士達が鉄道やビル建設に動員された。我々の先輩たちの汗と涙で造られたのであり考え深い。

駅はウラジオストクの街の中心に位置し、ネオロシア建築がすばらしい建物で、駅の向こうには社会主義革命を導いたレーニン像が建っている。

駅の中に入ると、天井画がすばらしく、大きな荷物を持った乗客が列車を待っている。ここからモスクワまでつながっていて、ホームの中央には「モスクワより9288㎞」と刻まれた石造りのキロポストが立っていて、ロシアの象徴である双頭の鷲が付いていて「まさにロシアに来た!という感じがする。

② 与謝野晶子の記念碑

次の見所は、極東総合大学東洋大学の入り口にある与謝野晶子記念碑だろう。

1912年(明治45年)5月、与謝野晶子が夫鉄幹を追ってパリに向った。500人もの友人達に新橋駅で見送られて東海道経由で敦賀に向かい、敦賀からロシア船でウラジオストクに渡り、シベリア鉄道に乗ってパリへ向かった。4ヶ月の欧州滞在の後、晶子はマルセイユから船で40日をかけて帰国したが、その与謝野晶子記念碑がウラジオストクにある。

この碑の前で、晶子が詠った激しい恋心に驚く人は多いが、実は、この碑にウラジオストクの現実が遺されていることを知る人は少ない。

それは、この晶子の日本語原文と解説が刻まれた二枚の銅版が盗まれていたことだ。1998年9月のことである。

この事実は何を意味するか。当時のロシア経済は厳しく、貧しい人は金になるものなら何でも得ようとしたわけで、無防備な石に貼られた銅は、格好の獲物であったことを示した事件で、また、この当時は下水道マンホールのふたも盗まれているように、ウラジオストクは問題多き街であった。

現在の晶子記念碑は2004年8月に修復されたものである。手がけたのは山梨学院大の我部政男教授。今度は盗まれないように、詩の原文などは碑に直接刻み、複製した銅板は極東大学の施設で保存してあるが、ここにウラジオストクの治安状態が現れている。

ウラジオストクの治安について、在住日本人がいろいろブログで述べている。一例を紹介する。

A 夜暗くなっての帰宅で、自宅の玄関先で殴られる⇒暗くなくても自宅の鍵を開けるときは、周りに要注意。

B 中央郵便局前のキオスクで買い物をした時から後をつけられる。

C 一時帰国中にアパートの電気製品などがごっそり盗まれた⇒玄関のドアは2重(1枚は鉄製のドア)になっていても、窓際の木をよじ登って窓から進入する。留守だということが知られると、狙われる。

ブログでの警戒警報はまだたくさんあるので、これから訪れる方は参考にされることをお勧めする。

③ 溢れる日本車

もうひとつの見所は「溢れる日本車」である。走っている車と駐車場の車の8割が日本車ということだが、そのほとんどは日本海側の港湾から積み出された中古車である。

複雑なのは、日本のメーカー企業が正規のルートを確立しているわけではなく、主としてパキスタン系の企業が日本国内の中古車を確保し、極東ロシアの受け皿企業を介して輸出しているという変則ビジネスモデルが肥大化したのである。

日本車の性能に対する極東ロシア市場の評価は極めて高く、特に厳寒の冬季に対応できる4WD型のランドクルーザーやプラドなどの車種への需要は強いという。一時、韓国車が攻勢をかけたこともあったが、市場の評価が日本車の優勢を決定づけた。

バスの中でガイドが補足する。市内を走る車の98%は日本車である。また、日本製そのままで右ハンドルのままの状態も多い。

いわれてウオッチングするとその通りで、メーカー別ではトヨタが多いが、ここでガイドが強調する。

それは、ソニーがサムソンに負けた要因についてである。

「日本車は、日本国内製と、サウジアラビア製では、明らかに性能が異なることをロシア人はよく知っている。ここが日本企業の問題点だ。サムスンはどこの国でも性能基準は同じだ。それがソニーの負けた理由。日本企業は日本人のためにつくる。サムソンは世界の人のためにつくる」

このガイドの指摘は鋭い。日本国内では聞けない貴重な見解と思う。

2013年12月11日

2013年12月5日 ウラジオストク視察旅行会に参加して・・・その一

YAMAMOTOレター

環境×文化×経済 山本紀久雄

2013年12月5日 ウラジオストク視察旅行会に参加して・・・その一

今回のYAMAMOTOレターは、経営者勉強会・清話会主催のロシア・ウラジオストク視察旅行会(2013年10月23日(水)から26日(土)三泊四日)に参加し、様々な体験を通じ、以下の三項目について考えさせられましたので、三回にわたって送りいたします。なお、三回とも従来の三ページスタイルではないことをご了解のほどお願いいたします。

1. ロシア人には微笑みがないのか・・・12月5日号

2. ウラジオストク三つの見所・・・・・12月20日号

3. ウラジオストクの未来考察・・・・・新年5日号

1. ロシア人には微笑みがないのか

① ウラジオストクに着いて

事前に配布された資料に「ロシア人は笑わない」と書いてある。日本人はどちらかというと笑みを見せる顔かたちが多く、オリンピック招致で滝川クリステルの「おもてなし」プレゼンがその証明だ。

しかし、ロシアのスチュワーデスや入国係官は、絶対に笑わない。だが、それはサービス精神の欠如ではなく、仕事中は笑ってはいけない、と教えられているからだという。だから、仕事中のロシア人が笑わなくとも、無愛想だと思わないで下さいとも書かれている。

到着したウラジオストク空港、1999年開港、2012年APEC開催にあわせ改修し、なかなか機能的と思える中規模の空港である。日本でいえば広島か岡山空港といったところ。

出迎えの日本語ガイドの案内で、出口前に駐車しているバスに乗る。

早速に同乗した経営者の一人がガイドに質問する。「日本人はロシア人に好かれていますか」「好かれています」「中国人はどうですか」「それほどでもありません」

15分程で夕食レストランに着く。街道わきのハブみたいなところ。奥にパーティ用なののか、岩窟部屋みたいな個室があって、そこに座るとガイドが「飲み物は」と聞くので「ビール」と多くの人が手を挙げる。

ウェイトレスがサラダ、スープ、メインがオヒョウの蒸し料理とバターライスを次々と手早く運んでくる。結構うまい。この間行ってきたドイツよりもうまい。しかし、期待のビールがなかなか出てこない。ガイドが説明する。注文してからジョッキに注ぐので、時間がかかります。食事中盤には出で来るでしょうと。

ようやく現れたビール、グラスが様々な形をしている。そういえばスープ皿もそろっていない。総勢16名に対応できる容器が備わっていないのだ。

ところで、ここのウェイトレスは全員若く美人で、体の線が崩れていなく魅力的ラインであるが、全員口をしっかり結んで笑顔は皆無。ガイドが「テーブルで粗相してはいけないと緊張しているせいです」という。これは、その後入ったどこのレストランも同様で、笑顔のない、若い美人女性ばかりだった。

② 笑顔のない歴史的背景

笑顔がないのは以前モスクワに行った時も同じだった。美人が多いのに笑顔はない。この笑顔がないという背景、事前資料やガイドの説明通りだろうか。違うように思う。

かつてのソ連時代、グロムイコという外務大臣がいた。あだ名は「Mr ニェット(ノー)」であった。いつも表情を変えず、とりつくしまもなく、これがロシア人の代表的イメージとなっているように、ロシア人の無愛想顔は共通している。いわばロシア人の母型感覚、マザータイプといえるのではないか。少し長くなるがロシアという国の歴史から、その背景を検討してみたい。

ロシアにおける最初の国家は、ノルマン人(スェーデン人)の族長リューリクが862年に建国した時、それがキエフ公国となって、ビザンチン(コンスタンチノーブル)文化を導入し、農民達をロシア正教(ギリシャ正教)に帰依させ、教会に属させたが、ここで大事件が勃発した。

13世紀の始めにチンギス汗(君主)・モンゴル軍がやってきたのである。その勢力は西方に伸び、チンギス汗の孫バトゥ大汗の征服軍は、在来のモンゴル式騎兵のほかに、攻城に対しては、工学的方法による投石機その他城破壊機を用い、キエフのモスクワも破壊され瓦礫の山になり、さらに、西ヨーロッパまで侵攻したが、内部事情により軍勢を後方にひきあげ、ロシア平原に居座って、キプチャク汗(はん)国(こく)(1243~1502)を立国する。

ここからキプチャク汗国による「タタールのくびき」といわれる暴力支配が259年間続き、ロシア農民に対する搾りは凄まじかった。いくつもの貢税がかけられ、ロシア農民は半死半生にさせられた。反対すると軍事力で徹底的な抹殺を行うというやり方に従うしかなく、この当時、育ちつつあった都市文化や石工、鋳金、彫金、絵画、鍛冶職も連れ去られ、文化が根こそぎ絶やされるというひどい実態であった。

一方、この時期の西欧は華やか文化への幕開き時期だった。花のルネサンスが進行しつつあったこの時、ロシアでは「タタールのくびき」によって文化が閉ざされていた。

このことがロシアというものの原風景にある、という事実を見逃してはならないと思う。外敵を異常に恐れるだけでなく、病的な外国への猜疑心と潜在的な征服欲、軍事力への高い関心、これらはキプチャク汗国の支配と、その被支配を経験した結果であって、他人に笑顔を簡単に見せない、特に外国人には見せないというところにつながっていると推測する。

二日目の24日はルースキー島の極東連邦大学へ向かった。ここで日本語を学ぶ学生と懇談するためである。

極東連邦大学は、1899年にロシア極東最初の高等教育機関として前身が誕生、1920年に極東国立大学に再編され、ウラジオストク随一の総合大学となった。2010年には、 ロシアの8つの連邦管区に設置する連邦的意義をもつ国立大学「連邦大学」として、ウラジオストクの3つの大学、国立極東技術大学、 国立太平洋経済大学、国立ウスリー教育大学を吸収して極東連邦大学として生まれ変わった。

現在の学生総数は6万3000人。エンジニア、生物医学、人文、自然科学、 芸術文化体育、教育学、地域国際研究、経済経営、法学の9つの学部のほかに、ナホトカやユージノサハリンスクそのほかの極東都市、 そして日本の「ロシア極東連邦総合大学函館校」を含む10支部を含んでいる。

この大学で2012年9月のAPEC開催が行われたが、総敷地面積は80万平方メートル。キャンパスはアヤクス湾に沿って11の校舎が弓形に広がり、どの校舎の前面には海が広がり、一か所に集中したロシアの大学キャンパスとしては最大規模で、 ウラジオストクを極東の学術と教育の中心にしようとするロシアの意気込みが感じられる。

さて、この極東連邦大学のD建物、ここの日本語学科五年生の教室に行く。ここはエリート校で入学が難しいとのこと。入り口でガードマンが生徒一人一人カードを確認する。

日本語教室には五年生の学生が4人。先生は森さんという女性。いつも10人いるというが風邪とかで休みで少ない。

佐伯優税理士事務所長が生徒たちに「求められる人材」五項目を話し、学生に日本語を学ぶきっかけを尋ねる。答えは以下の通り。

A アニメから。セーラームーン、ワンピースなど。

B アニメとマンガから入って日本が好きになったため。

C 合気道六年経験し日本文化に興味あり。

D 日本の歴史に興味あり。

学生から質問が出る「日本では若い人の就職が難しいと聞いているが本当か」「そういうことはない。仕事はたくさんある。自分に合うものを探しているが、それを頭だけで考えているのでチャレンジしないのだ。二週間くらいで自分に合わない仕事だとやめてしまう傾向がつよいのだ」と佐伯所長。

4人がこれからの希望を述べる。

A 今、自分の夢を探しているところ。

B 日本語を使ってロシアで仕事したい。

C 日本に行って仕事したい。

D 性格が緊張しやすいので人と十分コミュニケーションがとれるか心配。

四人とも日本で三週間程度のホームスティ経験がある。

ここで、関西経営管理協会の鳥越理事長が「一年間はホームスティし体験してほしい。それがキャリアへのスタートだ」「ホームスティ先を探す組織としてロータリーとかライオンズクラブ等がある」と補足する。

日本語教師の森先生も発言「ここは伝統と歴史ある大学。卒業生は通訳等で活躍している」とガイドを指差す。

しかし、今のところ、ウラジオストクで日本語を活かした就職先がないのが現状らしい。

④ 笑顔はあった

午後は北斗画像診断センターを訪問。2013年5月開設。ここは北海道の社会医療法人北斗病院が、ウラジオストクの機関と提携して開設したところ。

北斗病院は、医療・福祉・介護サービスを事業としている全体人数881名(2013年4月)である。

この北斗画像診断センターは予防医療に位置づけられる。「健常者対象の脳ドックや心臓ドックを中心とした検診事業」「連携関係にある周辺医療機関から依頼を受けた患者の画像診断」という診療科目で、主要機器としては、血液検査器、心電図器、超音波診断装置、ABI動脈硬化測定、64列CT、MRI(1.5T)、遠隔画像診断システム 等。全て新品で機器が輝いている。敷地面積は638.93 平方メートル。

ところで、このセンター入り口から駐車場にバスが入ると、若い美人女性が立っている。ウラジオストクの若い女性は美人だらけである。

ところが、この北斗画像診断センターの美人、何と「満面の笑顔」である!!。絶対に笑わないというロシア女性がにこやかに迎えてくれたのだ。ロシア人でも日本人並みの笑顔ができるのだと感じる。

この笑顔美人女性、日本語が上手い。聞くと極東連邦大学出身。午前に聞いた学生の希望Bの「 日本語を使ってロシアで仕事したい」がここで実現しているのだ。

ということは、日本語を活かして就職すると、笑顔ができないロシア人も、滝川クリステルの「おもてなし」へ変身することができるということになる。

ウラジオストクの美人女性に笑顔をつくるためにも、今は少ない日本企業の進出を期待したいと思うが、経営者の皆さん、いかがでしょうか。

以上

2013年11月21日

2013年11月20日 世界で最も幸せな国、暮らしやすい都市(下)

YAMAMOTOレター

環境×文化×経済 山本紀久雄

2013年11月20日 世界で最も幸せな国、暮らしやすい都市(下)

コペンハーゲンという街

前号に続いて世界一暮らしやすいコペンハーゲンを検討する。人口は52万人。名前はデンマーク語の"Kjøbmandehavn"(商人たちの港)に由来し、日本語では「コペンハーゲン」というが、これはドイツ語名をカタカナ表記したものであり、デンマーク語では「ケブンハウン」に近い。

コペンハーゲンには、城、公共建物、美術館など歴史的な建造物がたくさんあるし、市役所前広場からストロイエ通り、この通りは市庁舎前広場とコンゲンス・ニュートーゥ広場を結ぶ通りであるが、フレデリクスバーウギャーゼ、ニューギャーゼ、ヴィメルスカフテ、エスターギャーゼの4つの通りで構成されている。

ストロイエとはデンマーク語で歩くこと。市民や観光客の目を楽しませてくれるこの通りは、その名にふさわしい歩行者天国。道の両側にはさまざまなショップやレストラン、カフェが並び、路地裏には、中世の香り漂う重厚な教会や色鮮やかな家屋が並んでおり、そぞろ歩きが楽しい。

通りの中ほどにギネス・ワールド・オブ・レコーズ博物館 がある。入口に世界一の背高のっぽの人の像が目印だからすぐわかる。中に入らなかったが、ギネスブックに載っているさまざまな記録がひとめでわかる博物館である。ストロイエ通りの終点はコンゲンス・ニュートーゥで、ここに入ると自然にニューハンに足が向く。

ここはいつも大勢の男女が屯っていて、天気の良い日は足元にビール瓶を置いて会話に興じている。その傍らを、そのビール瓶目当ての男女が袋を持って歩いている。結構の人数が徘徊していて、気をつけないとまだ飲み残しがあるビール瓶が浚われる恐れがある。空きビール瓶を売ってお金に替える仕事であるが、何となく侘しく見え、これだけはコペンハーゲンの街並みのよさを傷つけていると感じる。

次の日の日曜日は朝から雨。昨日より12度低い14度。コートがいる。その雨の中、ホテルから歩いて地下鉄駅へ。乗車券はセブンイレブンで買う。一人24デンマーク・クローネDkk、1 Dkk =18円換算で1430円。結構高い。人魚姫の像の駅、エスターボートにすぐに着く。

駅から歩いて20分くらいかと、地図を広げていると親切にデンマーク人が教えてくれる。言われたように歩いて行き、公園内の道になったあたりから人が徐々に多くなっていき、その人々の回りをマラソンランナーが走っていく。今日はコペンハーゲンマラソンの日なのだ。モロッコの選手が2時間17分台で優勝したらしいが、一日中街中はマラソンで大賑わいであった。

さて、期待の人魚姫は公園を過ぎて、少し下る坂道の突端埠頭近くの岩の上に楚々として腰かけている。今までに何回も首が切断されたりする事件が話題なっているが、「世界三大がっかり」と言われながらも、コペンハーゲンの人気観光スポットである。

この人魚姫、足の先だけが魚らしくなっているだけで、ほとんど裸婦像と言ってもよいだろう。象をつくる際のモデルの足があまりにも綺麗だったので、作者が足をつくりたくなったのだというエピソードがうなずける。

人魚姫の撮影は結構難しい。理由の一つは、あまりにも観光客が多いことで、自分と人魚姫だけの写真を撮るには、タイミングが必要である。人がカメラを構えていても、お構いなしに人魚姫の前に立ってしまう男女もいるし、特に激しいのは団体客である。バスで来て、時間が限られるためか、一斉にやってきて、争うように撮影しまくるので、その間は茫然と見ているだけ。

もうひとつの理由は、後ろは海、手前は岩場で足元が悪いうえに狭いので、うっかりすると足を踏み外す危険性もあるからだ。ここで怪我すると厄介だ。救急車を呼ぶにも、コペンハーゲンでの手続きが分からないだろうから、とにかく、人魚姫では慎重な行動が望ましい。

ここで日本人女性一人旅に出会って、シヤッターを押してくれといわれた。ヨーロッパを歩いていると、時折、このような若き女性の一人旅に会うことがある。現在の境遇に飽き足らず、人生の転機を求めて結構長期の旅をしている女性が多い。場所を変えればある意味で転機になるだろうと思っているらしいが、結局、日本が一番住みやすいと気づき、戻っていく例が多いと思う。

nomaというレストランの存在

ロンドンのライフスタイル誌「モノクル」が毎年、世界の都市のどこがもっとも暮らししやすいかをランキングした内容は前号で紹介した。編集長のタイラー・ブリュレが選定基準を次のように語る。

「『本当に良い街』とは、一日の間にできる限り多くのことを気持ちよく体験させてくれる街のことだと、私は考えています。朝、子どもを学校に送り届け、買い物をし、仕事に出かける。そうしたことをスムーズにストレスなくできる街です」

これに異論はないが、私はもう一つ加えたい。それは食である。素晴らしいレストランがあることが「よい街」の重要要件であると思う。

その素晴らしいレストランがコペンハーゲンに存在している。それがクリスチャンハウン地区の「ノーマnoma」レストランである。途中マラソンのため渋滞で、世界中で都市マラソンの人気が高いと再認識しつつようやく「ノーマ」店の前にたどり着いたそこは、予想通り静かな寂れた海岸倉庫街にあった。

ここが、ここが世界でもっとも予約が取れないレストランといわれているところだ。

だが、今年の4月29日にロンドンで発表された「サンペレグリノ世界のベストレストラン50」、これは料理人や評論家ら900人の投票で選ぶものであるが、2013年はスペイン・カタルーニャのミシュラン3つ星「エル・セジェール・デ・カン・ロカ」が、3年連続で首位だった「ノーマ」を抑えて世界最高の栄冠を獲得したが、「ノーマ」の価値は下がっていない。

nomaとはnordic(北欧)と、食材を意味するmadを組み合わせているように、北欧の食材をテーマにしており、地元出身のシェフ、レネ・レゼッピは、まだ36歳という若さ。

予約が取れないのであるから、店に入れない、したがって、折角コペンハーゲンに行っても「ノーマ」を語れない。そこでデンマーク大使であった岡田眞樹氏の体験内容で補いたい。(魅惑のデンマーク 新評論2012年)

「これまでに行ったレストランのなかでダントツに素晴らしかった店がここ。周りは察風景なところだ。

夜のメニューは7皿のコース料理が標準だが、昼はその中から魚と肉とデザートの3品が選択できる。2品だと220クローナ、3品だと290クローナとちょっと高めだがワインをグラス程度にしておけば3品注文しても400クローナ(約一万円)ぐらいでどうにかなる。

座った途端に出てきた奇怪な料理に、まず驚かされた。ウェイターに聞いてみると、手前のものは干したタラの皮、右は揚げ物だが、飴色っぽい何かの魚を干したものでピリッと辛いスパイスがまぶしてある。ポテトチップ以外はすべて海産物、それも店の売り言葉のように『北欧の産品だ』と言う。この揚げ物、結構こくがあっておいしい。

次に出てきたのは、コース料理には含まれてはいない付き出し。これがまた奇妙というか、食べたことのないものだった。ライ麦パンと真ん中がクリーミーなチーズ、そしてライ麦の粉でつくった『スノー』だ。これが単なる粉ではなく、それこそサラサラした新鮮な雪を食べるような感触で、口の中でさくっと崩れて融ける感じともに冷たさがあった。クリーミーなチーズと一緒に食べると、口の中で融ける味わいは絶妙であった。

さて、ここからがようやくコースメニューとなる。・・・以下省略・・・『美味しい、美味しい』の連続で料理レポートとしては芸がないが、デンマークでこれまで食べた食事のなかではダントツに美味しかった。あくまでも軽く、淡泊で繊細なところに強い自己主張があり、日本人好み味と言える。店は『ノルディック・グルメ料理』を目指しているそうだが、その結果は、伝統的なデンマーク料理とは似ても似つかないものとなっている。何かの料理に似ているというよりは、まったく新しい方向を進んでいると思えるような品々であった」

この岡田大使の記述を読んで感じるのは、レネ・レゼッピが目指しているのは「美食」というよりは、もっとほかの方向を目指しているように思う。単純な「美味しい」を超えて、哲学的要素を含んだ最先端料理を作り上げようとしているのだと判断するのがよいと思う。

「サンペレグリノ世界のベストレストラン50」で日本勢は、東京南青山のフランス料理店「レ・クレアシヨン・ド・ナリサワ」が12位、東京・六本木の「日本料理龍吟」が20位に選出された。いずれも去年の順位より上昇し躍進しているが「ノーマ」との違いは何か。

その差を掴むためには日本の二店に行き食べ、それから再びコペンハーゲンを訪れ、何とか「ノーマ」を予約し食べることで、暮らしやすさ世界一の要因を理解したいと思う。以上。

2013年11月05日

2013年11月5日 世界で最も幸せな国、暮らしやすい都市(上

YAMAMOTOレター

環境×文化×経済 山本紀久雄

2013年11月5日 世界で最も幸せな国、暮らしやすい都市(上)

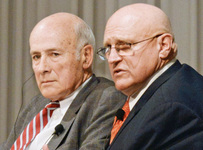

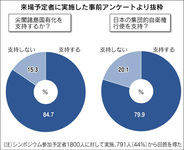

第10回 日経・CSIS(米戦略国際問題研究所)シンポに参加して

10月29日(火)帝国ホテルで日経・CSIS(米戦略国際問題研究所)シンポジウムが開催され、1800名の参加者の一人として出席した。

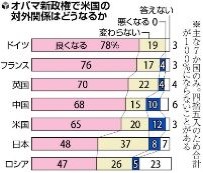

テーマは「新時代の日米同盟・未来への助走」で、さまざまな見解が討議された中で、日米の同盟関係の強化策に関する討論では、参加者から事前にアンケートされた内容(下図)と、会場でも意見に賛成・反対への投票を含めた討論が大変参考になった。

ジョセフ・ナイ・ハーバード大学特別功労教授が「基地の共同利用をもっと増やすべきだ」と提言し、領土対立問題では、ナイ氏とアーミテージ元国務副長官が昨年9月の沖縄県・尖閣諸島の国有化について、東京都が購入するよりも賢明な判断だったとの意見で一致した。

また、ナイ氏は「日本が尖閣諸島を環境保護区と決めて、居住や軍事利用をしないと宣言する」アイデアを披露し「主権と倫理の両面で中国より優位な立場に立つべきだ」と語ると、多くの参加者から拍手が起きたのが印象的だった。

北方領土問題では、事前の参加者へのアンケートで約8割が「四島一括返還でなくても支持する」と答えに対し、アーミテージ氏は「米国は日本の立場を一貫して支持してきた。ロシアとの返還交渉で、日本が満足する結果になれば、米国も満足するだろう」と語った。

なお、ナイ氏が「日本は中韓以外の世界から最も人気の高い国だ」と「ソフトパワーに優れた国であるから国際関係で自信を持って行動すべき」との主張に改めて共感した。

(左 ナイ氏 右 アーミテージ氏)

世界で「最も幸せな国」はどこか

現在の世界で「最も幸せな国」はどこだろうか。それはデンマークであり、米コロンビア大学地球研究所が調査し発表した世界各国「幸せな国」ランキングでトップを占めている(2013年9月CNN)

上位10カ国は以下の通り。

1.デンマーク 2.ノルウェー 3.スイス 4.オランダ 5.スウェーデン

6.カナダ 7.フィンランド 8.オーストリア 9.アイスランド 10.オーストラリア

この他の主要国では、米国17位、英国22位、ドイツ26位、日本43位と好感度ではトップクラスでも、幸せ度では中間となっている。

幸福度が最も低い5カ国はルワンダ、ブルンジ、中央アフリカ、ベナン、トーゴと、アフリカのサハラ砂漠以南に集中している。

デンマークという国

そこでデンマークという国の全体概要を見てみる。

① 面積は約4.3万平方キロメートル(九州とほぼ同じ・除フェロー諸島及びグリーンランド)

② 人口は約560万人(2013年デンマーク統計局)

③ 首都はコペンハーゲン(人口は約70万人、首都圏の人口は約120万人)(2012年末)

④ 言語はデンマーク語

⑤ 宗教は福音ルーテル派(国教)

このデンマーク、今でこそ世界有数の豊かな国家となったが、これは一朝一夕でできたわけではない。19世紀初頭のデンマークは、経済的に破綻し、領土も喪失して、実際に「貧しく、小さな国」であった。

そこからデンマークの人々は立ち上がり、土地改良ほか、さまざまな改革と努力によって、今日の恵まれた国を築き上げてきたのである。

現在の政治は、2011年9月の総選挙によって、10年に亘り政権を担当してきた自由党及び保守党による右派連立政権が敗北し、社会民主党を中心とする左派が勝利を収め、トーニング=シュミット社会民主党党首を首班(デンマーク初の女性首相)とする中道左派三党連立内閣が発足している。この政権は、移民には厳しく、仮に夫か妻がデンマーク人であっても、手続きが大変な上に、政権交代のたびに移民制度の内容が変わり、EU以外の国からの移民は特に難しい。消費税は25%。同性婚は昨年認められている。

有名な文学者はアンデルセン、哲学者はキルケゴール、スポーツでは自転車競技、ヨット、カヌー、ハンドボールが強いという。

世界で最も「暮らしやすい都市」はどこか

次に、世界で最も「暮らしやすい国」はどこだろうか。それはデンマークの首都コペンハーゲンである。ロンドンのライフスタイル誌「モノクル」が毎年、世界の都市のどこがもっとも暮らししやすいかをランキングしているのでみてみよう。

編集長のタイラー・ブリュレが選定基準を次のように語る。

「『本当に良い街』とは、一日の間にできる限り多くのことを気持ちよく体験させてくれる街のことだと、私は考えています。朝、子どもを学校に送り届け、買い物をし、仕事に出かける。そうしたことをスムーズにストレスなくできる街です。

犯罪の多いエリアを迂回すべきだろうかとか、自宅に泥棒が入っていないだろうかとか、そんな心配は誰もしたくないはずです。また、交通渋滞にはまって一日を無駄に過ごしたくもないですよね。そうした考えに基づきランキングするには、まず治安や交通の便、それに基本的なインフラや自然環境の豊かさといったポイントを重視しています」

コペンハーゲンを歩いてみて

コペンハーゲンには、2013年5月18日(土)にベルギー・ブリュッセル空港からスカンジナビア航空で入った。

ブリュッセルでは雨が降り、寒くて震えたので、ここより緯度が高いコペンハーゲンだから、もっと寒いだろうと予測し国際空港のカストロップ空港に着き、窓から外を見ると日光が燦々として26度もあるという。

ホテルでコペンハーゲンの地図をもらい、早速、街中を歩いてみた。日差しが熱い。ホテルで聞くと、今日は特別だといい、明日は雨だよとつけ加える。

コペンハーゲンには23年前の1990年11月に訪れている。当時の思い出を辿って、市庁舎の前に立つと何か騒々しくなっているような感じがする。

この市庁舎は1905年に完成した6代目にあたるもので、中世デンマーク様式と北イタリアのルネッサンス様式を取り入れた堂々たるたたずまいの建物。コペンハーゲンで最も高い105.6mの塔をもっており、コペンハーゲン市街を見渡すことのできる絶景スポットしても知られている。

だが、この街を一日半、歩いてみて感じたのは「やはり変わっていない」ということ。最初に騒々しいと感じた理由は分かった。市庁舎前の広場がイベントを開催するらしく、多くの関係者が慌ただしく動いており、そのための資材がおかれていたことから、そのように感じたのである。

23年前、この街は、歩いて観光するにちょうどよい大きさだと思ったが、今回も同じ感覚を持つ。

パリやニューヨークを歩いて動き回るのは厳しい。地下鉄やタクシーを使うことになるが、コペンハーゲンは地図を見ながらブラブラ歩くには絶好の街だと思う。

しかし、これだけでは世界一という評価は得られない。

もっとコペンハーゲンには何かがあるはず。それを次号でも検討を続けてみたい。以上。

2013年10月23日

2013年10月20日 計画された偶発性(2020への戦略)・・・その二

YAMAMOTOレター

環境×文化×経済 山本紀久雄

2013年10月20日 計画された偶発性(2020への戦略)・・・その二

スポーツジムで

毎日、スポーツジムに行くようにしている。顔馴染みができ、自然に会話が進むことになって、お互いの生き方環境が分かってくる。

その中の一人、85歳の男性、白髪と見事な白ひげをたくわえた穏やかな人物。このジムでは最高年齢で、ジム開設時からの会員だという。いろいろ物事に詳しく、教えてもらうこと多く、次第に親しさが増していく。

ある日、何となく元気がないようなので「どうかしましたか」と尋ねると「家内が明日ガンの手術です」という。

「奥さんは何歳ですか」「もう80歳を超えていますよ」「どこを手術するのですか」「腹部です。大腸ガンの手術を既に二回受けていますが、それが転移したらしいのです」

一週間ほど経って「奥さんいかがですか」と尋ねると「退院して自宅で静かにしています」「手術は成功したんですね」「お陰さまで」「よかったですね」「手術はよかったのですが、このところの暑さで参っていますよ」「クーラーで調整するしかないですね」「それが問題で、クーラーが壊れてしまったのです」「奥さんのためにも新しいクーラーを買った方がよいのでは」「そうなんですが、もう少しで涼しくなるし、それと・・・もう歳だから・・・あと何年生きるのか・・・考えているのですよ」「うーん・・・」

お向かいのご夫婦

広い敷地に住むお向かいのご夫婦、ご主人は99歳、奥さんは95歳。ご主人を亡くされた長女が関西から戻って来て、一緒に住んでいるので生活は心配ない、と言いたいが、実は、ご主人は娘さんと一緒に自転車で買い物に行くほど元気。

奥さんもいたってしっかりしていて、インターホンを鳴らすと「ハーイ」と明るい笑顔で出て、記憶力もよく「先日はご馳走様」と旅行のお土産に対する配慮も忘れない。

この高齢ご夫婦、わが町の有名人で、目標とすべきご夫婦として、町民の憧れのもとであり、娘さんの同居が必要ないのではないかと思われるほどの健在ぶり。

先日、庭の茗荷を採りに来たら、という電話があったので伺うと、暑い中、奥さんと娘さん二人で新しい大きな物置前で汗掻いている。

「物置を買ったのですね」「そうなのよ。物が増えて必要になって」という隣には、もうひとつ以前からの物置がある。つまり、物置が二つ並んでいるのである。

このお宅、20年ほど前に建て替えし、その時の奥さんが挨拶に来た会話をよく覚えている。

「今度、家を建て替えすることにしました。いろいろご迷惑をおかけしますが、よろしくお願いします」「そうですか。ご立派なお宅を立てるのでしょうね」「いやいや、今より小さい家にするのよ」「どうしてですか。家財や荷物もたくさんあるでしょう」「全部、整理して少なくする予定なの」「へえー」「もう歳だし、あと何年生きられるか分からないから、そんなに大きな家は建てないようにします」「うーん・・・」

20年後の今、娘さんが同居し、孫が曾孫を連れて泊りに来るという状態になって「狭くて困るわ」が奥さんの常套語になって、新しい物置を買うことになったのです。

友人の経営者

友人の経営者、現在76歳。至って元気である。サラリーマンを60歳で定年となり、新橋に事務所を設置したという挨拶ハガキが届いたので、電話してみると「事務所を見に来てくれ」とのこと。

当方は、この友人より年齢的に後輩だが、定年前に独立したから、事務所経営としては先輩に当たるので、声がかかったのである。

早速、行ってみると「毎月一回事務所に来てくれないか。いろいろ相談したいから」という申し出で、昼頃に行き、昼食をご馳走になりながら、経営の状況を聞き、アドバイスという程でもないが雑談を長年過ごしている。

事務所独立当初の昼食は、近くのうどん屋。まずくはないが、それほど高くない普通の価格。このうどんがしばらく続いて、いつの間にか、今度はすし屋に昇格した。すし屋でも当初は「並み握り」そのうち「上握り」となり「特上握り」となった。

業容拡大したのか、新橋から愛宕山下の元焼肉屋ビル一階に移転したところ、このビルが東京都の再開発に引っかかり、立ち退きとなって、多額の補償金を受け取り、一気に財政は好転し、昼食はホテルのレストランへ格上げとなった

現在の取引先に、世界ナンバーワンブランド企業があって、そこへ部品を納入しているのだが、相手の大企業、頻繁に人事異動があり、その度に担当者が代わる。

世界各地に工場を持っているので、そこへ転勤するらしいのだが、その度に、不慣れな新担当者へ部品取り扱いノウハウを教えに九州まで出張している。

さらに、孫がオーストラリア・シドニーにいて、運動会だから「カム・ヒァー」と孫から電話があったので、成田から三泊四日で行って来て、孫がとても喜んでくれたと話す。

つまり、年齢を感じさせない元気人間なのである。

ところが、独立した当初は「70歳になったら、この会社を誰かに譲って引退する」と何度も公言していた。年齢をひとつの区切りとして考えていたのだ。

目的・目標を立てること

物事を進めるには目的・目標としての基準・物差しが必要である。基準・物差しを明確にしないま、何かを成し遂げようとして行動していると、いつの間にか時間軸の経過とともに、今、自分は、何のために「このようなことをしているか」という矛盾にぶつかり「そうだ、こんなことより別のことの方がよいのでは」と、全く新しい方向へ走っていくという事例が多いのではないかと思う。

ものすごく簡単な事例で恐縮だが、新幹線で大阪に行こうと思って、東京駅に来たら、この日は大阪行きの新幹線が全て満員となっている。そこで、大阪へ行くのをやめて仙台に行くことにした。要するに、目的・目標をお大阪から仙台に変化させたのである。新幹線に乗るという手段は変わらないが、目的・目標を変えてしまったのである。

そんなバカなことはしない。と殆どの方は思うでしょうが、ある会議で重要な議題があって、そこに参加しないと後に問題が生じる恐れがあるのに、会議メンバーに気が合わない、嫌いな人物がいるので出席しない、又は、代理を立てる、というようなことは日常割合あるのではないでしょうか。

この場合も、会議の目的・目標を基準にするのでなく、同席するメンバーの好き嫌いから判断する。つまり、条件から目的・目標を変化させてしまうという事例である。

年齢を目的・目標にしない

年齢を目的・目標にしないことが重要だと思う。

スポーツジムの85歳の男性の場合、年齢面から躊躇しているが、手術後の奥さんと自分の健康を目的・目標にするならば、クーラーを新たに設置したほうがよく、年齢を基準にしないようアドバイスしたところ。

お向かいのご夫婦、もう歳だからという理由で自宅建て替え規模を決めた結果、長寿で喜ばしいが、今度は「家が狭くて、孫と曾孫が可愛そう」という状態になっている。これも年齢を基準として物事を判断した事例。

友人の経営者の「70歳に引退」発言の都度「年齢で物事を決めない方がよい。目的・目標の達成で区切りを決めるべきだ」とアドバイスしてきて、今は年齢のことは一切言わなくなって、さらに、業容拡大に邁進しているので、今は、どのような企業スタイルにするのかを明確化、つまり、目的・目標を紙に書いたほうがよいとアドバイスしている。

オリンピックの招致成功

今回の東京オリンピック招致成功、様々な要因が語られている。

最も高く評価されているのは、9月8日のブエノスアイレスIOC総会における、日本側プレゼンター素晴らしい内容である。

その通りであるが、我々がオリンピック招致成功で学ばなければいけないものがあると思う。それは、このIOC総会のプレゼンまで持ってきた全体計画作りである。

前回のコペンハーゲンでの失敗、そこから客観的に冷静に問題点を追及し、その上で4年後の招致を成功させようと作り上げた計画作業を評価したい。

この計画作業が、ライバルのマドリードとイスタンブールとの差となって、9月8日のブエノスアイレスIOC総会に表現されたのである。

我々も東京オリンピック招致の成功に学ぼうではありませんか。

年齢を基準・物差しにしないと、三つの事例でお伝えしましたが、世界中が注目する東京オリンピック、そのビックチャンスを活用して、今回だけは2020年という時間軸に基づく年齢を考えた上で、自分はそのとき「何を目的とし、目標にしているか」を、アバウトでもよいから作ろうではありませんか。それが「計画された偶発性」を生むと思います。以上。

2013年10月06日

2013年10月5日計画された偶発性(2020年への戦略)・・・その一

YAMAMOTOレター

環境×文化×経済 山本紀久雄

2013年10月5日 計画された偶発性(2020年への戦略)・・・その一

「2020」twenty-twenty

東京オリンピック開催「2020」の英語はtwenty-twentyとなり「正常視力の」という形容詞になる。視力1.0の人が20フィート離れて識別できる文字が、検査で実際に20フィート地点から見えるということで、よく見通せるという意味に捉えるとよいと思う。

だが、今からオリンピック開催年の2020年を見通すことは難しいだろう。先々、消費税をはじめとして予定された政策課題の推移と、想定できない出来事も多発するので2020年の戦略など出来るはずがないという意見になると思う。

しかし、時間の経過は正しく、時間軸通りに2020年は訪れる。そこで、そこまでの7年間、計画・目標をつくり過ごすのか、それとも出たとこ勝負で毎日を過ごしていくのか。その判断は自由であるが、我々の行動は気分・気持で決まっていくのであるから、先々の2020年には「こうなりたい。こういう状態にしたい」というイメージを持つか持たないかで、日々の日常行動が変わっていく。

折角オリンピック招致が決まったチャンスに、人生の価値を改めて捉えなおし、気分・気持ち再整理し、基準をつくり直し、積極的なたくましい方向へ転換させて行った方がよいのではないかと考える。さらに、計画をつくって行動していると、当初予想もしていなかった成功や幸運が訪れるという偶発性にめぐまれることが多いことは知られている事実である。

今号と次号では、2020年への戦略構築について触れてみたいが、まずは前回オリンピック開催都市ロンドンの変化を確認したい。

ロンドンは変わった

2013年7月、ヒースロー空港「ターミナル5」に着いた。ここは2008年3月開設のBA専用で新しく気持がよい。さて、入国審査に向かったが、ここヒースロー空港の入国審査はかなり厳しいことを思い出す。今まで何回もここで入国審査を受けたが、不法入国ではないかと、最初から疑ってかかる目つきでの対応で、気分が悪くなる空港の代表であった。

ところが、今回は違った。妙に愛想がいい。カウンター内の中東系と見られる若い男性がニコニコ笑顔で尋ねてくる。職業を聞かれ、答えると、パンと判を押しパスポートをこちらに返してくれる。これだけで終わった。

随分、変わったものだと思い、ロンドンに長く住む人に聞いてみたら、2012年のオリンピックを機会に、入国手続き業務を民間企業に委託してから、全くよくなったのだと笑う。

ヒースロー・エクスプレス

バックを持ってロビーに出ると、少し先の何となく品がよい表示が眼についた。近くに行ってみるとヒースロー・エクスプレスである。

ああ、これがあの便利な列車かと思いつつ、乗車券代20£をカードで払う。ヒースロー・エクスプレスは、ヒースロー空港とロンドンヒの主要ターミナル駅のひとつであるパティンドン駅との間を、日中15分間隔、所要時間21分でダイレクトに結んでいる。 2009年11月時点での定時運行率は99.9%とロンドンの地下鉄と比べて高い。最高時速160km、車内は十分な座席と荷物置き場が確保されていて快適で、最も速くロンドン市内へアクセスできる。

パディントン駅に着き、右手側のなだらかな坂を上がると、宿泊するヒルトンホテルである。パディントン駅とヒルトンホテルを利用すると、ヒースロー空港から25分でホテルの部屋に入れくつろげるのだ。大変身である。

今や世界一という評価

それを証明するのが「2012年・都市総合ランキング」(森記念財団調査・日経新聞2013.9.14)で紹介されたにロンドンの第一位というランクである。オリンピックをチャンスに都市整備を進めた結果である。

東京は第四位、2020年には一位になっていることを期待したいが、ロンドンが評価された背景に日本の鉄道技術が存在することを認識したい。

日立製列車の貢献

今回、イギリス国教会の総本山であるカンタベリー大聖堂があるカンタベリー駅から、サウスイースタン鉄道でセントパンクラス駅まで乗ってみた。このサウスイースタン鉄道の車両が日立製なのである。

日立は2009年から「ジャベリンJavelin」の名で知られる高速列車Class395を製造、冬季に他の列車が全てストップした際も、運行を続けるなど高い信頼性が評価されて、2012年8月には英国の鉄道インフラを管理するNetwork Railから、英全土への導入に向けた運行管理システムのプロトタイプを受注し、日立が英国で受注した車両は計866両となり、受注総額は58億ポンド(8800億円)にのぼり、日本企業が海外で受注した車両数としては最大である。

さらに、日立は車両の製造と併せて27年半の保守を行うのであるが、これには日本の鉄道が誇る「時間通り」「事故を起こさない」「プラットホームの指定位置に停車」「環境に優しい」などで高い評価を受けたという背景がある。

昨年のロンドンオリンピック、セントパンクラス駅からメーンスタジアの最寄り駅のストラトフォードまで7分で直通運転したのも日立製ジャベリンで、マスコミ陣から渋滞によるロスもなく、時間通りの取材が出来たと高い評価を受けた。

この日立製列車のイギリスへの導入、長期戦略・目標の最適例ではないだろうか。

失敗から学ぶ

2020年東京オリンピック開催が決まって、猪瀬東京都知事は次のように語っている。

「東京に五輪を招致できて、心が晴れ晴れしている。スポーツの力で何年も失われてきた日本の活力を取り戻し、心のデフレを払拭できる。だが、僕自身が考えてきた真の招致成功の意味は、世界最高のスポーツの祭典を東京で開く栄誉や、東京、日本の力を世界に示す好機という以上に、日本の構造改革をスタートさせられることだ。

五輪は開催そのものが一つの目的ではあったけれど、それがすべてではない。五輪を一里塚にして、日本全体を変えていく、というのが僕の発想だ。最も大きいのが縦割り行政の解消、省益至上の官僚主義の解消だと思っている。

今回の招致成功で僕は何度も『オールジャパンの勝利だ』と言ってきた。経済界、スポーツ界のほか、五輪を担当する文部科学省、パラリンピックの厚生労働省、外交交渉を担う外務省、それに宮内庁、内閣。特に役所では、それぞれが管轄するピラミッド型の行政システムが、過剰な縄張り意識を生み、互いに情報を隠し、国家戦略として『何をしたいのか』がさっぱり分からない状態が続いてきた。

復興庁が有効に機能していないのは縦割りの弊害そのものだし、さかのぼれば太平洋戦争突入の決断だって、その最たるものだ。

僕は著書『昭和16年夏の敗戦』(中公文庫)で東條英機内閣が開戦直前、ひそかに省庁や陸海軍、民間の若手エリートを横断的に集めて日米開戦のシミュレーションをさせた総力戦研究所の姿を描いた。それぞれが組織の資料を持ち寄って分析し『必敗』と結論づけた。だが、報告は握りつぶされて戦争回避につながらず、戦況はほぼ分析した通りに推移した。縦割り官僚国家の中枢がまったく機能しなかったわけだ。

それが今回、五輪招致で、できた。情報を共有し、一つの目標のために力を合わせた。日本の中枢が機能を取り戻し、国家として勝った。

僕が言ったオールジャパンとはそういう意味だ。大げさでなく、近代日本史上、まれにみる快挙だった。中枢が機能すれば物事は前に進む。被災地で、福島原発で何をすべきで、どう動けばよいか。招致成功は意思実現のモデルになったはずだ。あとは成功の経験を、官僚がどう生かすか、だ」

(中日スポーツ2013年9月21日付の連載コラム「月刊猪瀬直樹」より)

その通りだが、見過ごしてはならないことがある。オリンピックの招致成功から学ぶべき、全ての組織・個人が参考にすべきセオリーのことである。次号でお伝えしたい。以上。

2013年09月20日

2013年9月20日 日本は「つなぎ・絆」大国(下)

YAMAMOTOレター

環境×文化×経済 山本紀久雄

2013年9月20日 日本は「つなぎ・絆」大国(下)

サッチャーイズムでの祭り開催

前号でお伝えしたウィスタブル牡蠣祭りの始まりは1985年、マーガレット・サッチャー政権下。第二次世界大戦後のスローガン「ゆりかごから墓場まで」によって「英国病」となり、マーガレット・サッチャー政権下で経済立て直しへ大転換、以後、今のイギリスがあり、ウィスタブル牡蠣祭りも存在する。

そのサッチャー氏、7月8日に87歳で死去し葬儀が7月17日、ロンドン中心部のセントポール大聖堂で、1965年のチャーチル氏の国葬以来の、エリザベス英女王の出席と、国内外の要人ら約2300人が参列、1千万ポンド(約15億円)という葬儀費用を要して国葬が営まれた。

サッチャー氏は、国を開いて海外マネーを呼び込む金融立国で成長を実現し、貧富の格差は開いたが、経済優先という国造りでの貢献をイギリス政府が国葬という形で認めたのである。これと同じくウィスタブル牡蠣祭りも地元経済の発展に開催されている。

洲崎神社祭り

一方、日本の祭はどういう実態なのか。日本には各地に多くの様々な祭りがある。町おこし、地元経済対策を目的とした祭りも多いだろうが、これらとは一線を画す祭りもある。

そのひとつが千葉県館山市の洲崎神社祭りで、2013年8月21日(水)に訪問してみた。

館山市は、千葉県房総半島の突端南部に位置し、歴史的には房総半島の戦国大名"里見氏"の本拠地であり、神社仏閣が多く、市内各地において催される祭りが数多く、内容も多彩であることで知られている。この館山市、通常の日本地図ではなく南北逆さにしてみると、弧を描く日本列島の頂点に位置していることが分かる。見方を変えれば館山は日本の中心ともいえるだろう。

館山駅に行くには東京駅からJRと高速バスがある。洲崎神社は、館山市の最西部、海にせり出した岬の突端に位置している。東京湾を航行すると、この岬を境に海の姿は一変し、広大な太平洋へと視界が開け、沖合は潮の流れが速い海上交通の危険個所で、沖を通る船は海上安全を祈願して洲崎神社を篤く信仰、その信心は東京湾内に広がった。

洲崎神社本殿・拝殿へは、勾配30度急坂147段の石階を上る必要がある。一気に上るのは息が切れ、途中で一休みが必要となるほどである。15時、拝殿前には白丁(はくちょう)姿の若衆と、見物の客が集まる。

神社は御手洗(みたらし)山の中腹にある。中腹の神社拝殿から見渡す海の景観は絶景で、その境内に白丁姿の神輿担ぎ手が集まり、宮司からお祓いを受け、いよいよ神輿担ぎを始めた。

まず、拝殿前の境内を何回も神輿が勢いよく揉み回る。見物客も神輿の勢いに押され隅の方に追いやられるほどである。

ここで疑問を持ったのは白丁姿である。今まで各地のお祭りで見た神輿担ぎ手の衣装は半纏、腹巻、股引、足袋であった。ここは全員白丁姿。

この白丁とは何か。ハクテイともいうが、古代律令制のもとで、公の資格を一切持たない無位無官の一般男子が着用したものであり、神事や神葬などに物を持ち運ぶ人夫をいう(広辞苑) とあり、祭りでの衣装として館山の祭りで定着している。

さて、拝殿前の境内を何回も勢いよく揉み回った神輿は、いよいよ勾配30度の147石階段を降り出す。普通に降りても危ない急勾配、そこを重い神輿を担ぎながら、それも左右に揉みだして、下がるのであるから、白丁の担ぎ手は必死の形相、見ている方もハラハラ、洲崎神社祭りのハイライトである。

神輿は拝殿前での揉み時間を含め、約30分かけて石段を降り、随身門をくぐり、そこで一旦休憩する。今日の気温は34度。白丁姿から汗が滴り落ち白衣が皮膚にまとわりつく。

再び、リーダーのかけ声で、今度は浜辺へ神輿が渡御するため動き出す。浜辺の鳥居をくぐったところで、再び、神輿を休め、全員お神酒で乾杯。無事に渡御できたことを祝い、海に対する感謝の神事を行うための準備でもあり、宮司がいよいよ米とお神酒をお払いしながら海に向かう。この一瞬のために大勢の白丁姿が大汗を掻いて神様を神輿に乗せてお運びして来たのである。時刻は16時を過ぎ、夕陽が沈み始めた。ここまで約1時間10分要している。

厳かな儀式を終えると、再び、147段上の神社に神輿を奉納するため、大勢の白丁姿が担ぎ始める。見ていると海に面した鳥居に入る前の道路、そこで揉みだした。なかなか鳥居をくぐらない。もうくぐるかと思うと引き返し、左右に動き揉み回す。 見ている方が焦れるほどの時間を要している。ようやくリーダーのかけ声で鳥居をくぐり、随身門を通って147段の石段を上っていき、無事、神社本殿前に到着した。17時半である。

怪我人もなく洲崎神社祭りは終了し、白丁姿のまま、ということは汗をかいたままであるが、社務所の広間で直会(なおらい)である。寿司や鶏のから揚げ、サラダなどが大盛りで出され、リーダーから「お疲れ様」の挨拶とともにビールで乾杯。

その輪の中に入れていだいて「大変だったでしょう」と声掛けると、すきっとした笑顔が頷き「でも、楽しかったですよ」と語る。これが本音だろう。その証拠に全員の眼が澄んで、眼差しに満足感が漂っている。 あの鳥居の前で随分時間をかけて揉んでいましたね、と一人に尋ねると「あぁ、あれは神様と一体化する儀式で、憑依(ひょうい)ですよ」とさりげなく語る。 これにはビックリした。思わぬ言葉が出てきたと思う。憑依とは、霊などが乗り移ることを意味し、一種のトランス状態ともいえるが、洲崎神社祭りの白丁姿の若衆から憑依ですよと聞くとは思わなかった。

神輿を担ぐことで、神を意識しているのだ。日本人しか分からない感覚だと思うが、そのような純粋な気持・心理が一人ひとりの白丁姿に横たわっているのだ。

穏やかに直会が続く中、数人の白丁姿が「今日はありがとうございました。これで失礼します」と席を立つ。聞いてみると東京の品川から来ていて、これから帰るのだという。今日は会社を休み参加した。洲崎の方も品川の祭に来てくれるので、そのお返しで来たと、当然のごとくに語る。

リーダーが話してくれる。この洲崎神社祭りも地域人口減で、地元民だけでは開催できなくなっている。隣の坂東地区からも手伝いの担ぎ手が来てくれているように、各地との神輿つなぎネットワークがこの祭りを支えてくれているのだという。

そうなのか。洲崎神社の祭りは各方面からのつながり、それは祭り神輿を通じた関係ネットワークによって今でも昔通りの祭が催すことが出来ているのだ。

そういえば、この洲崎祭りにはビジネスの匂いのかけらもない。この祭りで町おこしをしようとするのではなく、昔からの伝統をそのまま守っていくという意識だけが祭りを支え、それを手助けしようと各地から駆けつける。純粋・無垢だと思う。

この状況をどのように理解したらよいのか。南浦和駅事件や東北大震災時に発揮された日本人の助け合い、その行動を「精神」という言い方でまとめるのは、的を外しているとはいわないが適切ではないと思う。精神というより、もっと日本人が持つ内面・奥底にある気持ち、それは「つながり・絆」がそうさせたのではないかと思う。

もともと昔から日本人は祭りと共に生きてきた。それはとりもなおさず神仏と共に生きてきたことになる。つまり、神仏との「つながり・絆」で生きているのが日本人で、それがいざという時、咄嗟に顕現し発現するのでなかろうか。

ウィスタブル牡蠣祭りにはイギリス人が、洲崎神社祭りには日本人が現れている。以上。

2013年09月06日

2013年9月5日 日本は「つなぎ・絆」大国(上)

YAMAMOTOレター

環境×文化×経済 山本紀久雄

2013年9月5日 日本は「つなぎ・絆」大国(上)

南浦和駅事件

さいたま市のJR南浦和駅で2013年7月22日(月)、乗客の30代女性が電車から降りようとした際、足を踏み外し、右足が電車とホームの間の約10センチの隙間に入ってしまった。ホームにはい上がろうとしたが、左足も落ち、へその辺りまで隙間に入ってしまった。

転落に気づいた客がホームに設置された「列車非常停止ボタン」を押し、駅事務所から駅員が駆けつけ、2人の駅員が女性を引っ張り出そうとしたが、うまくいかず、別の駅員がとっさに車両を両手で押したところ、周囲の乗客や別の駅員も押し始め、その数は約40人に達した。「押しますよ! せーの! 」という駅員のかけ声に合わせて押すと、重さ約32トンの車両が傾き、ホームとの隙間が広がった。2人の駅員が女性を引っ張り上げると、乗客から拍手や歓声がわき起こり、万歳をして喜ぶ人もいた。女性に目立ったけがはなく、駅員や周囲の乗客に「自分の不注意で落ちてしまい、ご迷惑をおかけしました。助けていただきありがとうございました」と深々と頭を下げたという。

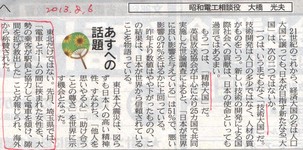

昭和電工相談役・大橋光夫氏の見解

南浦和駅事件へのコメントが2013年8月6日(火)日経新聞夕刊に次のように寄せられた。

大橋氏の「精神大国」という表現は、何となく大掴みの感がする。もう少し範囲を絞ったワードで定義した方がよいと思うので、イギリスと日本の祭りから検討してみたい。

ウィスタブル牡蠣祭り

2013年7月26日(金)、ロンドン・ヒースロー空港から約160km離れたケント州、ロンドンの南東に位置するウィスタブルWhitstableへ車で向かった。約2時間で到着。この街で牡蠣祭りが27日(土)から一週間にわたって開催される。

ウィスタブルはカンタベリー司教区に属している。カンタベリー大聖堂は、イギリス国教会の総本山であり、カンタベリー大聖堂の身廊は素晴らしい。身廊とはキリスト教聖堂内部の、中央の細長い広間の部分で、入口から祭壇(内陣)までの間を意味し、天空に向けて伸びるが如く柱が林立している。14世紀の垂直式ゴシック様式建築である。

このカンタベリーから約8キロ北に位置しているウィスタブルは、「ケントの真珠」とも称されるように、潮風が香る風光明媚な牡蠣の町。

ウィスタブル牡蠣の歴史はローマ時代にまで遡り、ローマ帝国でもネイティブ・オイスター(ヒラガキ)が大人気で、当時はウィスタブルに専用の牡蠣採集施設が作られ、何千というネイティブ・オイスターが、ローマにはるばる運ばれていたと伝えられる。

このウィスタブルの牡蠣祭り、いつから始まったのか。それを語ってくれたのはDr Clive Askerで、Asker夫妻とロイアル・ネイティブ・オイスターROYAL NATIVE OYSTER STORESと表示された格式ある建物とつながっているWhistable Oyster Fishery Company

のレストランで夕食をとった。Dr Clive Askerは、ウィスタブル牡蠣祭りを企画した人物なのである。

この祭り開始は1985年だが、そのはじまりのきっかけは、ウィスタブルの海では、元々ネイティブ・オイスターを採るだけで、マガキ牡蠣養殖は殆ど行われていなく、マガキの稚貝をフランスに売るのが中心であった。

ところが1982年のこと、この年は大量の稚貝が採れたが、フランスでも同様で輸出が激減、やむを得ず地元で牡蠣養殖する必要が出てきて、祭り企画につながったのだが、その前にイギリスの牡蠣に対する意識変化を話したいという。

18世紀・19世紀のイギリスでは、牡蠣に対する人々の評価は低かった。それにはロンドンにおける水状況が影響している。当時の水はとても汚かった。なぜかというと、18世紀のロンドンでは、下水設備と、井戸水や圧水による上水設備が入り混じっていたので、人口過密地区に住み、公共上水道を頼りにしている貧しい人々は、汚染された水を飲むことになり、下痢・赤痢・腸チフス・コレラなど、口から入るもの、とりわけ飲料水から伝染する病気が多発していた。人々の意識には、水によって健康を害されたという、水へのイメージ悪化、結果として水で育つ牡蠣はよからぬものと評価された。その後の水の改善とともに、ようやく1920年頃から牡蠣に対する認識が正常化して来たという経緯がある。

1982年当時のウィスタブルでは、レストランが一軒しかなく、一般店舗も少なかった。その状況下で開催時期を、夏場の7月にした理由は、セント・ジェームズの日St James's Dayがあり、カンタベリー大聖堂が牡蠣シーズンの終わりに、漁師たちに感謝の意を述べ、子供たちが提灯行列するなどの催しが昔からあったので、それに合わせたのである。

はじめて開催した1985年、商工会議所が頑張ってくれ順調なスタートを切り、翌年はもっとうまく行った。その背景に商工会議所が店に働きかけ、店頭を祭りらしく華やかに飾り、店内も奇麗にした結果、大勢の人が来てくれ、現在のような盛大な催しになった。

この日の14時45分から開催されたロング・ビーチLong Beachでの開始セレモニーの様子を紹介したい。カンタベリー大聖堂の司祭によるお祈り、市長の挨拶があり、挨拶の内容は牡蠣に感謝するというもので、次に主催者の商工会議所の挨拶、その合間合間に地元の楽団が演奏し、30人くらいの男女、海辺にふさわしいダンスを踊る。何となくアフリカっぽく感じるが、全員常にニコニコ顔で愛嬌をふりまく。

さて、司祭の祈り、市長の挨拶が終ると、沖合から茶色の帆をつけた船が浜辺に到着し、両手の駕籠に牡蠣をいれた三人の漁師が船を降りて、司祭の前まで進み、司祭からから祝福を受ける。開催セレモニーはこれで終わりである。

その後は、ロング・ビーチから一般道路に出て、仮装行列パレード行進で、様々な企画によって期間中、街は人で溢れかえるが、実は祭りが始まった1985年は、マーガレット・サッチャー政権下であった。「ゆりかごから墓場まで」によって「英国病」となり、サッチャー政権下で経済立て直しへ大転換、以後、今のイギリスがある。ウィスタブル牡蠣祭りも、このサッチャーイズムを受け入れ、町の繁栄対策として行われた。次号に続く。以上。

2013年08月21日

2013年8月20日 ウォール・ストリート・ジャーナルの関心事(下)

YAMAMOTOレター

環境・文化・経済 山本紀久雄

2013年8月20日 ウォール・ストリート・ジャーナルの関心事(下)

前号(2013年8月5日)の米国NYウォール・ストリート・ジャーナル、ワシントン支局のエネルギー・司法担当のエディターによる自宅への取材についての続きである。この人物の日本語は日本人並み。さすがにアメリカの新聞記者の人材層は厚いと感じる。

本当の取材意図は別だろう

エディターと話をしていて感じたのは、前号で紹介した内容で取材に来たのではない。という疑問を持ったので、率直に尋ねてみた。

その通りで、実は、記事を書こうと考えた背景には、アメリカの実情が隠されていた。

アメリカでは電力自由化となっている。これは電気料金の引き下げや電気事業における資源配分の効率化を進めることを目的としているが、具体的には

• 誰でも電力供給事業者になることができる(発電の自由化)

• どの供給事業者からでも電力を買えるようにする(小売の自由化)

• 誰でもどこへでも既設の送・配電網を使って電気を送・配電できるようにする(送・配電の自由化)

• 既存の電力会社の発電部門と送電部門を切り離すことで競争的環境を整える(発送電送分離)

• 電力卸売市場の整備

などである。

これらの自由化は電気料金を引き下げ競争となるが、それには二つの方法を採る。

• 従来の独占体制下で行われていた総括原価主義によって、無駄なコストを料金に上乗せすることはできなくなる反面、コストを引き下げた企業はその分利潤を増大することができる。このため発電コストを下げる努力を鋭意することになる。

• 電力料金が需給のバランスで決めるので、夏のピーク時間帯の電力料金は高くなる。今まではピーク時間帯の需要に備えて、過大な送電や発電の設備がつくられてきたが、ピーク時を高い電力料金にすることによって、この時間帯の需要量が抑えられると、これまでのような過大な施設は不用になり、結果として設備投資減から、コストが下がり、返ってピーク時以外の時間帯の電力料金は大幅に引き下げられことから、この電力供給企業は需要増になり利益増となる。

このように個々の電力企業の行動で利益額が変化していくが、ここに今後急増していく太陽光発電での買い取りがどのような影響を与えるのか。

この検討には、日本と違うアメリカ企業の実情がある。アメリカの企業は、常に格付け機関によって企業評価を受け、それによって銀行からの借り入れコストが変わる。また、アメリカでは株主の発言力が強く、常に株主の意向を忖度する必要がある。

つまり、急増する太陽光発電を、電力企業が買い取りすると、格付け機関と株主がそれをどのように評価し判断をするのか、そこを論点として記事を書いてみたいと思っているのだと発言する。

一例を挙げると、規模が小さい電力企業の場合、供給量の買い取り増加で、配電量と配電先が増加すると、送電線のなどの設備投資を増やさざるを得ない。

加えて、アメリカでは結構停電が多い。その理由は強風で樹木が電線に倒れ、それによって通電ができなくなるという事態で、これを改善しようとすると、更に設備投資がかさむ。

つまり、送電線の強化を図ると投資が増え利益が減り、企業格付けランクが下がり、株主から追及される可能性もある上に、ドイツのように環境破壊という理由で設置地区から反発を受けることも予測される。

という様々な背景があるので、そのところと日本実態を勘案して記事を書き、次にデスクと相談し、どのような編集にするか。そのところを今考えているとの発言。

これにはウォール・ストリート・ジャーナル社が、ルパート・マードックによって買収されたことが絡んでいる。自分は署名記事を書くのだから自己主張をしたいが、経営トップが共和党であり、保守主義的であるから、なかなか自分の主張や筋を通すのが難しい面があるという発言もあって、アメリカの新聞の背面実態を知るよい機会であり、これらを分かった上で、今後、NYタイムスやウォール・ストリート・ジャーナルの記事を読み解くことが必要だと思った次第。

なお、従軍慰安婦問題は、アメリカでは特定の人しか関心を示していないので、日本側は正面から立ち向かわない方がよいのではないかと、先日の昼食会で佐々江大使に申し上げたとも発言。

さらに、原発の再稼働について、当方の見解を求められ、家内にも直接問いかけていたが、これについては主題でないので割愛する。

最後に

東日本大震災後、電力各社は行政の認可が必要な家庭向けに加え、企業向けや燃料費の上昇を自動的に反映する制度で、料金を順次上げている。

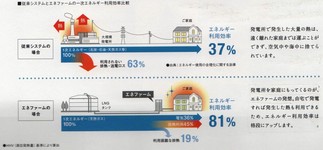

-thumb.jpg)

その家庭用電気代は、8月1日に北海道、東北、四国の3電力の値上げ幅が決定され、標準家庭の月額で見た利用金は2013年9月から次のように値上げされる。

この値上げによる負担増は全体で2兆円(日本経済新聞社試算)を超すという。消費税に先駆けて、既に国民は負担が増えているのであって、この解決策は自ら発電するしかない。

勿論、太陽光+エネフアーム=ダブル発電のシステムを自宅に導入するには、それなりの設備とお金がかかるが、太陽光発電による売電で、毎月、結構な金額が入金になる実態を経験してみると、値上げに対する反発気分はあるものの、助かったという気持ちも正直ある。

それと、火力や原子力発電の場合、一次エネルギーの63%が利用されずに排熱されるということで、家庭に届くのは結果的に37%にしか過ぎなくロスが大きい。

これに対し、エネファームは家庭に設置するので、送電ロスはゼロとなって、エネルギー利用効率は81%と高いので、国家全体の効率化に寄与していることになる。 これらを考えるとエネファームを導入してよかったと思っている次第である。

だが、「再生可能エネルギーの電源構成が20%に近づくと様々な問題が表面化する」(日経新聞2013.7.29)という指摘もあるので、続けて関心を持って行きたい。以上。

2013年08月05日

2013年8月5日 ウォール・ストリート・ジャーナルの関心事(上)

YAMAMOTOレター

環境・文化・経済 山本紀久雄

2013年8月5日 ウォール・ストリート・ジャーナルの関心事(上)

ウォール・ストリート・ジャーナルから取材

7月21日(日)、米国NYウォール・ストリート・ジャーナル、ワシントン支局のエネルギー・司法担当のエディターが自宅に取材に来た。彼の日本語は日本人並みである。

ウォール・ストリート・ジャーナルとは、NYで発行される国際的な影響力を持つ日刊新聞で1889年創刊。その間にピューリッツァー賞を26回受賞し、創業者による編集不干渉の方針が1世紀貫かれてきたが、ルパート・マードックによる2007年の買収により、それまでの分析記事基調の誌面から大衆誌へと変化してきて、2009年から発行部数が米国首位に返り咲いている。保守系・共和党系寄り。

取材までの経緯

エディターとは、事前にメールで日程調整はしたが、どうして日本の個人家庭へ取材をするのかについては、詳しく連絡がなかったので、実際に会い、その背景を聞き、更にビックリした。

それは自宅北道路側に設置した下写真のエネフアーム、この高さ1.8m、幅1.1m、奥行き0.5mの物体が世界にはなく、日本だけに存在しているという事実を、ワシントンから来たエディターから聞くまで知らず、それほどの価値があるものとも認識していなかったから。

では何故に、ウォール・ストリート・ジャーナル紙ワシントン支局のエディターが自宅に取材に来たのか。他にもっと著名な家もあるし、立派な高級住宅もあるだろうから、当家に来るのは何か理由があるのだと、これを読まれている方は疑問を持たれずはず。

その通りで、お話すれば簡単なこと。実は知人のウォール・ストリート・ジャーナル紙東京支局長夫妻が、先般、娘さんを連れて、建て替え後の当家を見たいと来た際、家の中を案内し、当然に屋根上の太陽光+エネフアーム=ダブル発電、このシステムを説明済みであったので、東京支局長がワシントン支局に当家を推薦したのである。

だが、その時の東京支局長は「ああ、そういうシステムですか」という程度の反応しかなかったので、ワシントン支局から取材依頼のメールがあった時は大変驚いたわけ。

しかし、こちらはエネフアームの仕組みには詳しくない。というのも当家を工事した住宅メーカー、日本で一流といわれている会社であるが、詳しい実践的解説が少なく、概念的な説明を受け設置したので、取材で質問されても答えられない。

そこで、東京ガスの「エネフアーム使用説明担当」に来宅を依頼し、改めて懇切丁寧で分かりやすい説明を受け、ようやく「なるほど」と理解したのである。

次に必要なものは、多分、省エネの実態だろうと考え、昨年と今年の電気とガス料金を比較し、東京電力から入金になっている太陽光発電額も調べウォール・ストリート・ジャーナルを迎えたわけである。

日本でのエネファーム導入経緯

エネファームの日本での導入経緯を調べてみた。

現在、「究極のエコカー」と呼ばれる燃料電池車の量産時代に向かって、日米独自動車メーカーが鎬を削る競争をしているが、この燃料電池原理は1801年に英国で発見されたもの。

エネファームはこの燃料電池原理に基づき、自動車に先駆け、日本が世界で最初に一般商品化したもの。2002年小泉首相(当時)が「燃料電池は水素利用の時代を開く鍵」と施政方針演説を行い、2005年に首相新公邸にエネフアーム一号機が設置され、2009年から「民生用燃料電池導入支援事業」がスタートし、市場導入が開始。

既に43,000台(昨年12月現在)が稼働しており順調に拡大していて、東京ガスは2013年6月11日発表で、累計販売台数2万台を達成したという。エネファームの累計販売台数が2万台に達したのは東京ガスが初めて。

取材の意図

都内のホテルに宿泊しているというので、昼食を招待するから12時に最寄りの駅まで来るよう伝え、車で出迎え、家内がつくったサラダとから揚げ、天ざるそばを食べながら取材を受けた。

① 取材目的の第一

アメリカでの太陽光発電は、2011年の新規導入量は前年比76%増、2012年の新規導入量は世界全体の11%を占め、ここ数年で初めて10%を超えているように盛んである。

ところが、世界全体では2012年は前年比でわずか2%増にとどまっている。その最大の理由は欧州が23%減となったこと。アメリカや中国、日本が伸びる以上に欧州が沈み、このまま推移すれば、2013年の世界全体では11%減ると見込まれているという。

この背景には、欧州が高い買い取り価格を、電気料金に含まれる賦課金などの形で利用者に負担させるので、産業界からは「国際競争力を脅かす」と批判が相次ぎ、一般家庭からも料金値上げに不満の声が出ている。

アメリカではまだ欧州のようにはなっていないが、潜在的な問題としていずれ発生するのではないか。その点、日本ではどういう状況なのかを調べたい。これが第一の取材目的である。

② 取材目的の第二

これは2013年6月7日の日経新聞記事にエディターが関心を持ったこと。

記事は次のように、積水ハウスがゼロエネルギー住宅「グリーンファーストゼロ」の売上が好調で利益増というもの。

この記事の中の「ゼロエネルギー住宅」とは何か、ということに関心を持ち、積水ハウスの本社がある大阪へ行き、取締役本部長と面談しているうちに、初めてエネフアームの存在を知り、大阪ガス作成のパンフレットを入手、本社から紹介された川崎の積水ハウス住宅に訪問した。

この訪問時には神奈川支社の支店長と部長・担当者が同席していた。その翌日に当家に来て、家族だけの取材対応であったので、少し意外な顔していたが、帰りには「その方がいろいろザックバランな話でよかった」とのこと。

このエディター、ワシントン支局であるから、オバマ大統領を訪ねる各国首脳と接する機会もあり、安倍首相がワシントンに来た際に質問したことがあるように、世界の情報を一応持っていると自負している人物であって、日本の外交官などにも会う機会があり、先日も佐々江日本大使と昼食を一緒にしたが、エネフアームが話題なったことはないという。

燃料電池車と同じ原理を活用したエネフアームが、既に一般化商品として日本で普及している事実をエディターは知らなかったわけで、日本人は何故にこのようなシステムを世界にPRしないのか。そこが分からないと何回も発言する。

この発言に同意したい。世界に先駆けて日本が開発普及させたものを、世界に売り込み普及させていくことが必要だと思う。

安倍首相の外国訪問に多くの住宅メーカー社長が同行しているので、海外で売り込み機会は多々あるはず。住宅メーカー・関係業界の問題だ。次号に続く。以上。

2013年07月21日

2013年7月20日 やはり日本は日本的で行くべきだろう(下)

YAMAMOTO・レター

環境・文化・経済 山本紀久雄

2013年7月20日 やはり日本は日本的で行くべきだろう(下)

ユングフラウヨッホ

パリに入る前はスイスのユングフラウヨッホ観光であった。

ユングフラウ(独:Jungfrau)とは 「乙女」「処女」の意で4,158 mの山。スイス・ベルン州のベルナー・オーバーラント地方にあるアルプス山脈のユングフラウ山地の最高峰である。

この山の3,454m地帯にユングフラウヨッホ駅が造られている。ヨッホとは山のピークとピークの間の鞍部を意味するが、ヨーロッパで最も高い位置にある鉄道駅で、ユングフラウ鉄道のラック式鉄道(Rack Railway歯軌条鉄道)、2本のレールの中央に歯型のレールを敷設し、車両の床下に設置された歯車とかみ合わせることで、急勾配を登り下りするための推進力と制動力の補助する鉄道であるが、これで三大北壁のひとつアイガー北壁の中をくり抜いたトンネル内を走り、途中、二度停車する。

最初はアイガー北壁の裏にある高さ1m幅8mほどの展望用の窓のところで停車。次は、西に向きを変えユングフラウヨッホに着く前に停車する。

二度停車時間を含めてユングフラウヨッホに50分ほどで着く。全長は9.3km、勾配は最大で250‰、1896年(明治29年)着工、1912年(大正元年)完成。16年間かかっている。完成はちょうど今から100年前に当り、それを記念して訪問者に「乗車記念パスポート」を各国語でつくり配布している。矢印がユングフラウヨッホ。

その中に詳しく開発までの経緯が書かれている。着工の明治29年当時の日本は、前年に日清戦争に勝利し、京都に初の市街電車が開通した年であったが、果たしてこの当時の日本で、外国人観光客を誘致しようという政策が存在したか。疑問である。

日本で外国人が旅行免許状なしで国内旅行ができるようになったのは、不平等条約の撤廃実施が施行された1899年(明治32年)であるから、明治政府にとっては今の観光立国などというネーミングは毛頭考えられないものだったろう。

(ユングフラウ山)

(ユングフラウヨッホの観光客)

だがしかし、同時代に、ここスイスでは観光政策としてアルプスにトンネル工事を始めているのである。近代国家建設途次の日本と、既に文明国としてのスイスとの差は大きい。

当時、産業界で名を知られていたアドルフ・グイヤー・ツェラーが、ユングフラウ山の麓でハイキングをしていた時、アイガーの山中にトンネルを掘り、ユングフラウの頂上まで登山鉄道を走らせるという斬新な、正にイノベーション的発想を持ち、その構想を地元住民に発表すると、将来の観光需要に夢ふくらませ、こぞってこの計画に賛成したのである。

工事は当然に難航を極め、爆発事故で6名の犠牲者、工夫の賃上げ要求ストライキ、資金難のため2年間の工事中断、建設費用が計画比二倍になる等、様々な困難を乗り越えて完成させた結果、今では世界各国から毎年70万人を超える観光客が訪れ、山頂への訪問者の数を毎日最高5000人に制限するというスイス観光のハイライトになっている。

スイスには2008年に840万人の観光客が訪れている。この人数を少ないと感じる人が多いと思うが、実は、スイスは昔から物価高であり、その上、ユーロ経済不振でスイスフランが強くなりすぎ、近隣のヨーロッパからの観光客が激減している中で、ユングフラウヨッホには、鉄道への乗車制限をするほど押し寄せている。

その源となるダイナミックな構想を抱き立ちあげたのは、日本では観光立国なんて考えられなかった時代であるという事実を考えると、やはり、日本人はイノベーション力では敵わないと思わざるを得なく、この面で欧米諸国と対抗するのは得策でないだろう。

日本の魅力は「一般社会システム」が優れていること

ルーブル美術館、ユングフラウヨッホの事例から考え、規模とダイナミックという視点で振り返り、日本の魅力・特長を顧みれば、やはり「一般社会システム」が優れていることだと感じる。

そのことを東京都の猪瀬知事が表明している。2020年夏季五輪開催会議、5月30日のロシア・サンクトペテルブルグでの招致プレゼンテーションで、東京の治安の良さについて、「財布を落としても現金が入ったまま戻ってくる」と話すと、会議場内から笑いが起きたと報道されている。

この「会議場内からの笑い」、それは「おかしい」とか「面白い」というような笑いでなく、多分、「驚きのざわめき・どよめき」であったと推察する。

世界中のどの国で、財布を落として現金が戻ってくるだろうか。皆無でないかと思う。パリに入る前、同行した添乗員女性が懇懇と繰り返し注意を続けたのは、「スリに用心しろ」「バックは身体の前に」「大事なものは肌身に」「特に人混みで写真撮るときが危ない」とルーブル美術館を例えにしつこく何回も言う。

確かに華の都パリは、プロのスリのたまり場であり、稼ぎ場であるのは間違いなく、スリに出あい、スリから身を守るのも、観光の一部だと割り切らねばならないほど。

それに対し日本は全く異なる治安状態を維持している。列車は正確なダイヤであり、車内でのスリの発生は稀、交通事故死(2012年)は4411人で、前年より201人(4.4%)減り、12年連続減少、過去最悪だった1970年の16,765人に比べ、4分の1近くまで減っている。

日本の四輪車台数(2011年)は75,512,887台であり、人口は12,700万人という実態から考え、交通事故死数は信じられない安全さを示している。以下の図からも明らかである。

やはり、日本の魅力は「一般社会システム」が優れている事。このPRが重要。以上。

2013年07月06日

2013年7月5日 やはり日本は日本的で行くべきだろう(上)

YAMAMOTO・レター

環境・文化・経済 山本紀久雄

2013年7月5日 やはり日本は日本的で行くべきだろう(上)

今月もTGVに乗って

パリからブリッセルへTGVで行った経緯は、既にお伝えした通り混乱して大問題だったが、今月もジュネーブからパリまで直通のTGVを利用した。

今度はどうなるか。何かトラブルが発生するのではないか。というような期待ともいえる問題意識がもたげてくるのは、ブリッセル線での体験からやむを得ない。

ところで、ジュネーブはスイス。スイスはEUに加盟していないので、TGVに乗車するにはスイスから出国するための検査を受けなければならない。

ところで、ジュネーブはスイス。スイスはEUに加盟していないので、TGVに乗車するにはスイスから出国するための検査を受けなければならない。

ジュネーブ駅の狭い通路、ここが出国検査ルート。ここに乗客が大勢立ち並び、出発時間15分前になるとぞろぞろとホームに向かった。

ここまでは問題なし。今回は二等の座席指定に座った。発車前にトイレに行こうと思い、入口右側にあるトイレ方向を見ると「使用中」という赤表示となっている。

発車したあと、何回か振り向くが、一向に赤表示は消えない。仕方ないので隣の車両に行くが、ここも赤表示、次の車両はどうかと行ってみると、ここも赤表示、とうとう4両先の軽食販売車両のトイレを利用することになった。

戻る途中に自席車両のトイレを見ると、依然として赤表示である。ちょうどそこへ女性車掌が乗車券検査に来たので、指さして「あのトイレは使用不能か」と尋ねると、ウィと頷く。車掌は分かっている。だが、修理をしないのだ。全く困ったシステムだと思う。TGVの恥ではないかと思うが、車掌の顔からは「何も問題なし」という表情が窺える。

なお、TGVの名誉のために補足するが、車掌が頷いた以外の車両トイレについては確認していないので、使用不能ではなく、間違いなく「使用中」であると推測している。

パリに着き、時計を見ると17分遅れ。この程度の遅れはフランスでは問題ないのだろう。さて、重いバックを持ち、車両から出ようと扉方向に歩いて行くと、何と、扉の前に二段の段差があるではないか。入るときは気づかなかったほどの高さであるが、バックを持っている身としては結構厳しい段差である。それと扉の前に段差があるのは危険ではないかと思うが、これが文化・芸術を愛するフランス式かもしれないと諦めて、よいしょ、とバックを持ちあげてホームに出た。

フランス料理の凋落

この日の夕食はフランス料理で、久し振りに前菜でエスカルゴを食べたが、このところのフランス料理は、かつての栄光を失っているような気がしてならない。

毎年5月に「サンペレグリノ世界ベストレストラン50」のランキングが発表される。ランキングは世界の26地区、36人の委員(料理評論家・料理人等で構成)による投票で決定される。

2013年の一位はエル・セジュール・カン・ロカ(スペイン)で、二位は3年連続トップを確保していたノマ(デンマーク)、このNOMAについては先般行ってきたのでいずれお伝えしたいと思っているが、三位はオステリア・フランチェスカーナ(イタリア)。フランス勢は辛うじて十六位にラルページュと、十八位にル・シャトーブリアンが入ったのみ。

因みに、日本のNARISAWA(南青山)が二十位で、アジア勢としては一位である。

このランキングのみでフランス料理が凋落したとは言いきれないが、20年以上前なら確実にこのランキングの過半数はフランス勢で占められていたと思う。当時は今よりフランスへ足繁く通っていたので、20年前の実態は熟知しているが、当時はフランスが料理業界で絶対的なステイタスを持っていた。

しかし、今の現実は上述のランキングが示す通りなのである。何がそうさせたのか。いずれ分析してみたいが、様々なフランスの指標実態を見る限り、これは料理だけの問題でないように感じる。

フランス経済

例えばフランス経済、アメリカ調査機関ピュー・リサーチ・センターが今春実施した欧州世論調査、この中で「向こう12カ月間に自国の経済はどうなるか」という問いにフランス人は、

改善する⇒11% 変わらない⇒28% 悪化する⇒61%

と自国を悪く見ている国民が多い。先日、支持率低迷のオランド首相が来日し「ユーロ圏の経済危機は過去のもの」と強調したが、フランス国民の多くは経済の先行きに悲観的なのである。

その上、富裕層に対する高額課税と雇用や税金にまつわる手続きが煩雑で、この行政の煩わしさは金持ちならずとも多くのフランス人から聞いているが、大問題は企業経営者の国外流出が続いていることだろう。フランスといえば、ひと昔は世界中から憧れの的の国だったのに、随分イメージが変わったと、このところつくづく感じている。

ルーブル美術館

今回のヨーロッパは、いつも留守番させているお詫びを兼ねた家族観光旅行で、パリには詳しいので、市内を散策し、ルーブル美術館にも久し振りに訪れてみた。

ご存じのとおり、ルーブル美術館は、かつての王宮が市民に開放され、今や世界最大の美の殿堂に生まれ変わって、中世から近代の目を見張るヨーロッパ絵画のコレクションが一堂に見られるので、いつも大人気の美術館である。だが、今日は異常ではないかと思われ程、世界中からの観光客が溢れ、館内は通勤時間帯の新宿駅ホーム並みであり、入場制限をしないといけないのではと思うほど。

あまりに混んでいるので、最初からつぶさに見ようとしたら一日では終わらず、一週間は要するので、とにかく超有名な絵画彫刻「ミロのヴィーナス」「モナ・リザ」「ナポレオンの戴冠式」を見て出ることにした。

「モナ・リザ」「ナポレオンの戴冠式」は、人が溢れかえっていて、とにかく至近距離にはどうしても行けない。やむを得ず、大勢の頭越しにズームインで撮影したが、当然にピンボケしやすくなる。これが観光客の頭と手が写っている下の見苦しい写真である。

しかし、「ミロのヴィーナス」については、階段の上方に位置展示されているので、辛うじて通常の写真が撮れると思ったが、ここも真正面には大勢の人で写真撮れず、やむを得ないので背後から撮影したら、左肩が欠けていることが判明した。

だが、この写真を撮り終えて、はたと納得・得心した次第。

フランスはすごい。これはすごいことだと。

先ほど来、フランスが落ちぶれたと貶してきたが、とんでもないことだ。

ルーブル美術館に匹敵する存在が日本にあるのか。絶無だ。ルーブル美術館所蔵の一点でもあれば、それだけで大変な人気となるレベルが日本だろう。それに対し、ここルーブルは逸品ぞろいで、想像できない程の美術品を所蔵しているのだ。

フランスの観光底力

フランスには年間8,300万人もの観光客が訪れ、ある機関の推定によると、ルーブル美術館には観光客全体の約8%が入館するという。この推定で計算すると8,300万人×8%=660万人となる。一方、日本には年間840万人、十分の一である上に、ルーブルの660万人は日本全体観光客の八割にも及び、ひとつの美術館で占めている。

いかに大勢の人がルーブルに入館するのかが分かり、これではラッシュアワー状態になるはずと思い、フランスの観光底力にとても敵わないと思う。次号でスイスについても検討する。以上。

2013年06月19日

日本の魅力は「一般社会システム」が優れていること(下)

YAMAMOTOレター

環境×文化×経済 山本紀久雄

2013年6月20日 日本の魅力は「一般社会システム」が優れていること(下)

フランスTGVに乗車して

5月の半ば、羽田からシャルル・ド・ゴール空港に朝着き、そこから列車でベルギーのブリュッセル南駅Gare de Bruxelles-MidiまでTGVで行くことにした。

バックを持って高速列車はこちらへという表示に従ってエスカレーターを上り、下がり、ようやく大きな列車表示板の見えるところに着き、その裏側が出発案内となっているので、ブリュッセル南駅行き8:07発を探すが表示されていない。

そこでさらにホーム側のフロアに行くと、そこでようやくTGV専用の電光掲示板に出合い、ここにブリッセル南駅行きと書いてあり、ホーム表示は発車15分前に出すとも書いてある。大分待ってようやく5番ホームと分かる。

ホームに降りるにはエスカレーターの前に立つと、一人の黒人が大型バックを二つ持ち、肩にカバンを掛けている。見ているとひとつのバックをエスカレーターの足元に乗せ、もうひとつを手に持ち、スタートした途端、先のバックが倒れ、急速に音を立て滑り落ちていく。

危ない。ホームにいる人にぶつかってしまうと思ったら、ずり落ちていく激しい音が大きかったので、ホーム上に立っていた人々が一斉に逃げ、避けることができたが、危険なことで、日本では考えられないバックに対する扱い方だ。

ホームに着いて、羽田空港JALカウンターで発行されたAF7181と表示された列車乗車券、それをエアフランスAFの看板表示板をもって立っている若い男に見せると、そこにいるTGV係員に尋ねろと言うので聞くと、TGV係員はAFの係員に聞けと言う。

どうなっているのか、と困っていると、向こうから女性二人、AFの制服姿が歩いてきたので列車乗車券を見せると、手元のリストで筆者の名前を確認し、TGVの一等指定乗車券を渡してくれる。この乗車券に列車番号はどこに書いてあるかと見ていると、再び先ほどのAF制服女性が走ってきて、これと交換だと別の乗車券を差出し、先ほどの乗車券をスリのようにサッと持ち去る。差し替えられた乗車券は3号車で26シートである。

しばらく待つとようやく列車が入って来たが、乗車券に搭乗時刻は7;47と表示されているのに、既に10分遅れている。その時、ホームと列車入り口が平行だと気付く。ヨーロッパでは初めてだ。改善したなと思いつつ、大勢が大きな荷物持って争って乗車するなか、専用置き場にバックを置くことができ、ようやく指定席に座る。

ホッとした途端、列車到着が遅れたのに8:07の定刻に走りだす。郊外は黄色い花が一面に咲く田園風景。奇麗だなぁと見とれていると、突然、途中の駅に止まる。これはブリュッセル南駅まで直通のはずだ。途中駅で乗り換えするはずがない。

何かアナウンスがあり、こういう場合全てフランス語で行われるが、乗客全員がざわざわと立ち、バック持って降り出す。そこで前座席の黒人に聞くとチェンジだという。えっ・・・。終点のブリッセルまでこのTGVは行かないのかと聞くと「そうだ」と頷く。

訳が分からないが全員が降りるので、一緒に降りて、降りた44ホームに立つと、表示板に発車時間が表示される。見ると9:07ブリッセル南駅Bruxlles Midi行きとある。既に時間は9:20である。隣にいるベルギー人夫婦に聞くと「フランスに10日間バカンスに行って帰るところだが、行きのTGVでブリッセルからパリに入るのに、ずっと遠くを大回りしてようやくたどり着いたように、このような事例は普通に起きることだ」という。間違いなくブリッセルに着くのかと聞くと「大丈夫だ」とウィンクする。

しばらく待っていると44ホームに停まっていたパリ北駅行きがスタートした後、空車の列車が入って来た。突然、ベルギー人夫婦が向こうに走り出す。自分も慌ててついていく。到着した車両の前で争って乗客が荷物をもって入るが、この列車の入り口はいつものヨーロッパスタイルで、ホームより二段ほど高くなっているからバックを持ちあげるのが大変。ようやく引き上げて車内に入るとバック置き場は既に一杯。そこで空いている座席に座り、バックは通路におくと、すぐに発車である。心配なので隣席の男性に尋ねると「問題なくブリッセルに着く」という。郊外を見ていると少し眠くなる。ここで寝てしまうと危ない。我慢していると10:02にブリッセルに到着した。9:42到着予定が20分遅れであるが、ようやく何とか着いたという感じになる。

こういう経験をすると、当然ながらフランスTGVへの信頼感はなくなる。それもしばしばあるということであるから、列車管理はどうなっているのか。事故へ結びつくような気がしてならない。安全対策が不十分で心配だ。

宇野常寛氏が「この街のファンづくりに徹すれば、人口が少なくても生き残れる街になる」という主張、その通りと思うが、フランスで経験したTGVの実態は宇野常寛氏の提案とは逆事例で、フランスでTGVを利用しようとする観光客は少なくなっていくだろう。

その点、日本はTGVのような事例が発生することはまずない。素晴らしい列車システムを持っているので、とにかく一回でも日本に来させて新幹線を体験してもらえば、日本のファン化につながり観光客が増え、日本の「人口減対策」として有効な対策になる。

ドイツの実態

ブリッセルから各地を回ってドイツに入ったが、ここで昨年日本に旅行したという若い女性と話す機会があった。

日本の何が一番よかったか、と尋ねると「新幹線の列車が決められたところに停まるのでビックリした」という。日本では当たり前だが、これはドイツでは考えられないことなのである。

フランクフルト国際空港駅からICEインターシティエクスプレスに何回も乗車しているが、毎回、ホームに表示されている停車位置には困惑させられる。指定席の列車番号がホーム上の表示板にアルファベットで掲載されているので、その指定された停車表示のところで待つが、大体違うところに停車する。それも結構離れて停まる。したがって、大型パックを持ってホーム上を走ることになる。

これがドイツの工業技術を結集して、東西ドイツ統合後の1991年に颯爽とデビューした高速列車ICEの運行実態である。

しかし、ドイツ人はこれをあまり気にしない。列車が到着すると、ホーム上を客が右左走り回るのが常識である。停車位置なぞ関係ないように思っているのかもしれないし、この状況が世界で普通だと考えているのかもしれない。

だから、日本に旅行して新幹線ホームで指定券に示された車両位置扉の前に立っていると、誤差が殆どなくピタッと停まるので眼を丸くすることになる。

日本ではピタッと指定場所に停車でき、EU世界で経済の一人勝ちのドイツでも出来ていない。この要因を語り出すと長くなるので止めるが、この事実は日本に来ないとわからないから、日本では普通のことが、ドイツでは実現していないことの不可解さに気づかず、結果として日本の素晴らしさが日常の社会システムに存在することにつながらない。

このような交通システムに関わる日本と世界の常識違いは、日本以外の殆どの国でいえることだろう。それだけ日本は素晴らしい交通システムを保持しているのだ。

アベノミクスを機会に日本の社会システムをPRすることだ

世界がアベノミクスに関心を持ち、為替が円高修正というタイミングに、日本の社会システムが素晴らしいことをPRしたい。特に新幹線の素晴らしさ、それを実態通り正しく伝えることができれば、それを体験したいという観光客も増えるだろうし、世界各国が計画している鉄道市場への強力な輸出武器にもなるだろう。

経済産業省によれば、2007年に約16兆円だった世界の鉄道市場は、2020年には22兆円まで拡大する見通しであるから、ハードとしての車両だけでなく、運行管理や保守を含めたシステム提案を行っていけば、日本の輸出への貢献度は大きい。

特に、新幹線は素晴らしいシステムなので、とにかく一回でも東京発の新幹線を体験させれば、日本へのファン化につながり、東京以外の場所である「地方の活性化」に結びつき、観光客増加は日本全体の「人口減」につながる。今は円安状態が続いているから絶好のチャンス到来である。アベノミクスによって20年間のデフレから脱却し、世界から「日本化」と揶揄されている実態から抜け出し、加えて、日本へのファン化を図って「地方の活性化」と「人口減」対策へとつなげたい。

2013年を日本が過去から脱却し未来に向かうチャンスの年にしたく願っている。以上。

2013年06月06日

日本の魅力は「一般社会システム」が優れていること(上)

YAMAMOTOレター

環境×文化×経済 山本紀久雄

2013年6月5日 日本の魅力は「一般社会システム」が優れていること(上)

白から黒へ

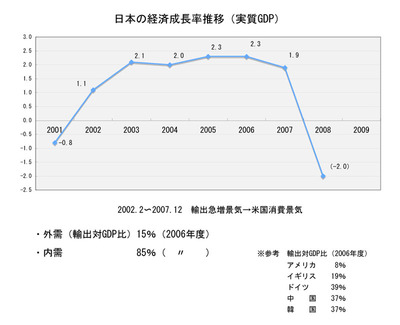

「白から黒へ」とは、勿論、日本銀行が白川方明元総裁から黒田東彦現総裁に代わったことを意味しているが、その結果、日本経済の変化は著しい。

今までの日本は20年間デフレに喘ぎ、低成長に甘んじていたが、インフレ目標を2%と掲げ、異次元の金融政策を黒田総裁率いる日銀が実施し、安倍政権によって機動的な財政政策を開始し始め、さらに、これからの成長政策への期待もあって、為替は円高修正、株価も回復してきて、企業も個人投資家も息を吹き返しつつある。

だが、この変化、まだ社会一般につながっていはいない。それはそうだろう。安倍首相が就任してまだ7カ月、20年も喘いで、世界から「日本化」と揶揄されていた状態から一気には変わらないのは当然であろう。時間が必要であることを我々は理解し受け入れないといけない。

と同時に、アベノミクスを継続強化・成功させたとしても、まだ残るだろう「地方の活性化」と日本全体の「人口減」問題、それへの対策を考えなければいけない。

観光客は東京に集中

5月22日、東京スカイツリーが一周年を迎えた。展望台への入場者数は638万人で、商業施設を含めたスカイツリータウンの来場者は5080万人に達したという。

当初、事業主の東武鉄道が公表した年間来場者数見込みは3200万人で、これは東京ディズニーリゾートの年間来場者数2500万人を上回って、大阪万博(6カ月間開催)の総入場者数6421万人には及ばないが、2005年の名古屋万博(6カ月間開催)の2204万人を超えていたが、この当初見込みを1.6倍も上回っている。

ということは日本人観光客だけでなく、634メートルという高さとともに、海外でも話題になって、円高修正とともにスカイツリーに観光客が押し寄せ、その影響で東京各地の観光地にも客が増え、結果として東京地区の一人勝ちといえる現状となっている。

地方の立場から考えれば、東京の一人勝ちに対して何らかの対策を講じないと、この東京集中傾向はさらに進むことになるだろう。

そのひとつはソラマチに進出することだ

ソラマチの4階に行くと、ソフトクリーム専門店がある。店の名は「東毛酪農63℃」。東毛とは群馬県の東部を表すが、東毛の太田市を中心にした酪農家約30軒が加盟する東毛酪農業協同組合が、広告企業と組んで東京に初めて出した店である。スカイツリーのある墨田区と東毛は、東武伊勢崎線でつながっている縁もある。

店の名前についている63℃とは、牛乳をセ氏63度で30分間殺菌する手法を意味している。この方法は欧米では普通だが、日本では高温殺菌が主流のため少ない。だが「たんぱく質の熱変性が少ないため、臭みが少なく、自然な味がする」と普及活動をしていて、ソフトクリームだけでなく「牛乳も知ってもらいたい」と名づけた。そのソフトクリームの売り上げは予測よりも25%多い50万本と上上である。

ソラマチには他にも今治タオルなど地方を売り物にする店があるように、東京に続々できる商業施設が個性を出すため地方企業を誘致している。地方企業にとっては、東京で「地方ブランド」を磨く好機ととらえ、東京と張り合うのではなく、東京を利用・活用する戦略が大事だといえ、その一例がソラマチの「東毛酪農63℃」である。

もうひとつはマスコミの力を借りて集客を増やすことだ

昨年9月、兵庫県朝来市和田山のホテルに宿泊しようと、チェックインすると本日は満室で、このところ連日団体客が入り満室が続いているとフロント女性が発言した。

どうして観光客が来て満室なのか。それは直ぐに分かった。JR山陰本線和田山駅にも、ホテルロビーにも竹田城址のポスターが貼ってあるからである。竹田城址への観光客が急増しているのである。

急増化した背景は、高倉健主演の映画「あなたへ」で竹田城址が登場した結果である。亡くなった妻から「故郷の長崎県平戸の海へ散骨して下さい」という絵葉書での遺言と、その妻の真意を知るため、旅に出る男の話だが、その旅の途中で竹田城址に立ち寄るのである。

竹田城址は、標高353.7メートルの山頂に位置し、豪壮な石積みの城郭で、南北400メートル、東西100メートルにおよび、完存する石垣遺構としては全国屈指のもの。

この竹田城址周辺では秋から冬にかけてのよく晴れた早朝に朝霧が発生し、雲海に包まれた竹田城跡は、まさに天空に浮かぶ城を思わせ、この幻想的な風景が「あなたへ」で巧みな映像と共に紹介され、それを一目見ようとたくさんの人々が訪れるようになったのである。

実は、この城址は以前から但馬地方では知られていたところだが、全国的にはそれほど有名でなく「あなたへ」のヒットで脚光を浴び、ホテルが満室状態という結果にしたのであるが、これはNHK大河ドラマや朝ドラ舞台として取り上げられたところは、同様に観光客急増となるから、マスコミ対策も必要であろう。

本命は自分らしさを追求することだ

しかし、以上の対策をできない地方の方が絶対的に多いのが現実だ。

これに参考になるのが、宇野常寛氏「新時代を読む」(毎日新聞5月15日)で、宮崎県高千穂町の町おこしについて面白い提案をしている。

「僕が提案したのは一言で言うと『街が栄える』とは何か、を問い直すべきだということだ。他の多くの地方都市がそうであるように、高千穂町は産業の衰退と人口減少に直面している。しかし、高千穂町『らしさ』を確保し、発展させていくために必要な人口はいったい何人だろうか。私見では、それは数千人以内に収まるはずだ。棚田と森林を維持し、神社と伝統芸術を守り、観光客にサービスを提供する人間さえいれば、高千穂は高千穂でいられるのだ」

「僕の考えでは、これから高千穂に住むのは、こうした高千穂らしさを保持していくために必要な人と、高千穂でなければ生きていけない人々だけでいい。そしてたとえ人口が1000人でも、街の外に、世界中に10万人ファンがいればそれでこの街はたぶん成り立っていくはずなのだ。それが、ほんとうの意味で『街が栄える』ということだと僕は思う」

「地方が生き残るとはその街の個性、つまり自然や文化が生き残ることであって、決して不相応な人口を養うことでない。たとえば高千穂のような観光の街の場合は、1万人の人口を維持することよりも、人口1000人で10万人のファンがいる街を目指すことのほうが、ほんとうの意味で地方の町が『生き残る』ことなのではないだろうか」

街に来た人をファン化し続ければ、その街に住む人が減って行っても、街そのものは生き続けるというのである。その通りと思うとともに、これは日本の「人口減」への打開策に通じるものだろう。

世界に冠たる日本の列車システム

日本の新幹線が素晴らしいことは日本国民なら全員認識しているが、世界中の人々が認識しているかとなると、まだ十分でない。何故、伝わっていないのかという要因の一つに、世界の実態を日本人は認識していないので、比較して日本の素晴らしさがわからないから、日本人が日本の良さを十分にPRできない。したがって、日本のファン化につなげられない。

風景や食やアニメ・キャラクター人気だけでなく、列車システムが代表する日本の一般社会システムは世界に冠たる存在であることを認識するためには、外国の列車システムの実態を知ることが必要であろう。次号でフランスとドイツの事例を紹介検討したい。以上。

2013年05月25日

2013年5月20日 村上春樹の正体(下)

YAMAMOTO・レター

環境×文化×経済 山本紀久雄

2013年5月20日 村上春樹の正体(下)

村上の新作も自分探しの旅がストーリー

村上春樹の新作長編小説「色彩を持たない多崎つくると、彼の巡礼の年」をここで解説することは簡単にはできない。

だが、主人公は「『大事なもの』を守るため、つらい過去の真相を知る旅に出る」、つまり、自分探しの旅にでるストーリーで小説が展開されていく。

また、日経新聞「春秋」(2013.4.13)は

「人間は生涯に何かひとつ大事なものを探し求めるが、見つけられる人は少ない。もし見つかったとしても致命的に損なわれている。にもかかわらず我々は探し続けなくてはならない。そうしなければ、生きていく意味がなくなるから」と述べている。

村上作品の特徴は、この探し求める人物の内面心理状態を、鋭く、美しく、比喩的でありながら分かりやすく、考え込ませられる文言で表現されていく。

よくぞこのような書き方が出来ると感嘆するばかり。これが村上春樹の正体ではないかとも感じるが、どうしてそのような書き方ができるのかが疑問である。

前作の「1Q84」

2009年5月発売の「1Q84」も大ベストセラーになった。

「1Q84」は、

●「現実」=月がひとつの世界と、

●「もうひとつの現実」=月が二つ並んでいる世界、

この間を行き来するという設定で物語が進んでいく。

今回の「色彩を持たない多崎つくると、彼の巡礼の年」も、夢の中で、現実にあり得ない物事が語られていくというストーリー展開であって「現実世界」と「もうひとつの現実」が交互しつつ、次第に本当の自分を見つけ出していく物語になっている。

ところで、実際の村上春樹はどういう生活態度なのだろうか。

「村上の生活は規則正しい。夜9時ごろに就寝し(彼は夢を見ることがない)、目覚まし時計なしに午前4時ごろ起きる。起床したらすぐに、マッキントッシュに向かって午前11時まで執筆する。一日の執筆量は400字詰め原稿用紙10枚ほど」(2005年1月ニューヨーク・タイムズ)

このようにまことに規則正しい生活スタイルを、一日も休まずに続けているという。ということは、夢も見なく、オカルト的な体験もしていないのに、「現実世界」と「もうひとつの現実」が交互する世界を描けるということになる。つまり、体験していないことを文章にできるのである。何故、村上はできるのだろうか?

村上春樹は特殊な技術を身につけている

それについて村上は次のように語る。(亜州週刊2003年3月31日~4月6日号 中国)

「想像力は誰でも、たぶん同じように持っているものです。人によってそれほど差があるとは思えません。ただ難しいのは、それに近づいていく場所です。誰でもきっと自分の想像世界を魂の中に持っているはずです。しかしその世界へ行き、特別な入口を見つけ、中に入って行って、それからまたこちらにもどってくるのは、決して簡単なことではありません。僕にはたまたまそれができた。もし読者が僕の本を読んで、その過程で同感したり共感したりすることができたとしたら、それは我々が同じ世界を共有できたということです。

僕は決して選ばれた人間でもないし、また特別な天才でもありません。ごらんのように普通の人間です。ただある種のドアを開けることができ、その中に入って、暗闇の中に身を置いて、また帰ってこられるという特殊な技術がたまたま具わっていたということだと思います。そしてもちろんその技術を、歳月をかけて大事に磨いてきたのです」

いくつかのインタビューでも同様見解を述べているので、これが村上の実体だろう。

武道の境地に通じる

思想家で村上論を書き継いできた内田樹神戸女学院大学教授は、次のように村上春樹を語っている。(「村上春樹にご用心」ARTES)

「『死ぬ』ということが『隣の家に行く』ような感じになること、それが武道においてはとても大切なことだ。それは必死に武道の稽古をして胆力を練ったから死をも恐れぬ精神に鍛え上がったということではない(そんなことは残念ながら起こらない)。話は逆で、『生死のあわい』におけるふるまい方について集中的に探究する人間は、自分がどれくらいその『ふるまい方』に習熟したのかを武道を通じて『チェック』することができる、ということなのだ。

『死ぬ』というのが『ちょっと、隣の家に行くような』感じになることは子供にも起こる。そういう子供はすごく危険な存在だ。だから、子供にはまず死を怖れさせる必要がある。

その教育の甲斐あって、私たちはみんな死を怖れるようになる。でも、成熟のある段階に来たら、死とのかかわり方を『元に』戻さないといけない。『元』というのは、死者は『すぐそばにいる』という感覚を取り戻すことだ。ある種のコミュニケーション・マナーをていねいに践(ふ)むならば死者と交感することは可能だという、人類の黎明期における「常識」を回復することだ。

別にオカルトの話をしているわけではない。これが本来人類の「常識」なのだ。ただ、その「常識」を子供たちに段階的に教える教育制度がもう存在しなくなってしまったというだけのことである。

武道と文学と哲学はそのための回路なのだけれど、「そういうふうに」武道の稽古をしたり哲学書を訳したり小説を読んだりしている人は、もうあまりいない。

社会学者の書いたものがあまり面白くないのは、あの人たちは「生きている人間」の世界にしか興味がないからである。霊能者の書いたものがあまり面白くないのは、あの人たちは平気で「あっち側」のことを実体めかして語るからだ。「こっち」と「あっち」の「あわい」(注 間のこと)でどうふるまうのが適切なのか、ということを正しく主題化する人はほんとうに少ない。

村上春樹は(エマニュエル・レヴィナスとともに)その数少ない一人である」

内田樹は、村上が自分の魂の中に入っていくことができ、そこからまた帰ってくることができると述べているが、そうすると村上は「あの世」と「現世」を行き来できるということになる。村上が「二つの世界を行き来できる」技術をどのように体得したかは分からないが、前述した亜州週刊やいくつかのインタビューで、そのことを自ら述べているから事実なのだろう。

人は自分を探すために生きているのでは?

人は何のために生きているのだろうか? 家族のためなのか? 会社のためなのか? 社会のためなのか? 国のためか? あるいはお金のためか? それとも何も考えないで生きているのか?

村上春樹の新作は、自分探しの旅にでるストーリーで小説が展開されていくと述べた。

また、「現実世界」と「もうひとつの現実」が交互しつつ、次第に本当の自分を見つけ出していく物語になっているとも述べた。

現代人の多くは「あなたは何のために生きているのか」と問われると困惑し、答えに窮することが多いのではないだろうか。

そんなことより、自分は他者の眼にどのように映っているのか、ということの方に興味と関心を持ち、その他者によって自分が影響されやすいのではないだろうか。

また、分からないことがあると、新聞、雑誌、書籍、ネット等から解答を見つけようとして、そこに解答が見つかれば「視野が広がった」「教養が深まった」と思い、そこにひとつの安堵感をもって生きるという癖がついているのではないか。

しかし、時に、そのような安心・安堵感は気休めにすぎず、自分の魂に安らぎを与えるものでないことも知っていて、今ここにある不安を鎮めるものでないことを分かっているのではないか。もっと別なものが、今とは異なる世界から来ることによって、自らの魂を納得させられると思っているのではないか。

実は、これが人間の普遍性であって、それを村上春樹が小説化しているのではないか。村上春樹の正体とは二つの世界観を持っていることだと思うが、どうだろうか? 以上。

2013年5月5日 村上春樹の正体(上)

YAMAMOTO・レター

環境×文化×経済 山本紀久雄

2013年5月5日 村上春樹の正体(上)

村上春樹新作の評判

村上春樹の新作長編小説「色彩を持たない多崎つくると、彼の巡礼の年」の発行部数が4月18日に100万部に達したという。12日発売であるから一週間も経たない。すごい売れ行きである。

発売当日夕方、渋谷で最初の書店に行くと「売れ切れです」。次にヒカリエ斜め向かいの大型書店に入ると、まだ少し残っていたのでホッと買う。

新作に出てくる音楽も人気に

新作では「巡礼の年」の中の「ル・マル・デュ・ペイ」という曲が繰り返し登場する。主人公・多崎つくるは高校時代、五人組のグループの一員で、そのうち一人の女性「シロ」がよく弾いた曲である。

「ル・マル・デュ・ペイ」はフランス語で、作中では「田園が人の心に呼び起こす理由のない哀しみ」を意味すると表現され、主人公が深い「哀しみ」を癒す「巡礼」の旅に出ることを暗示する曲として選ばれているが、このCDも異例の売れ行きである。

何故村上作品は売れるのだろうか?

新作を、早速読んでみる。いつものように村上作品は読み手を惹き込む。だが、一気に読むと「棒読み」になるので、敢えてジックリ「辿り読み」にしようと、途中でやめて考える。

村上作品は「面白い」「エンターティメント性」「わくわく感」という分野の小説ではない。読み手によっては「難しい」「心理描写が長すぎる」「ストーリー時間軸が行ったり来たりで分かりにくい」という評価を受けるかもしれない。

だが、世界中から受け入れられていることはご承知のとおりで、文字通り発売日に飛ぶように売れた。何故か?

世界での評価

村上春樹は世界中、どの国に行っても知られているし、各国語に翻訳されて書店に並んでいる。実際に村上ファンという人物に何人にも会っている。

その一人、イタリア・プーリア州フォッジャ県マンフレドニア市、南イタリアの地方都市で人口は約6万人の町、ここで会った39歳のフィレンツェ大学出身で水中生物の繁殖技術コンサルタント、彼が語る村上春樹論は面白かった。2010年のことである。

殆ど掃除しない汚すぎるマツダ車を運転しながら、村上小説は、ノルウェーの森を友人からもらって読んでハマったのだと語りだす。料理の場面が多いのも関心あった。イタリア語で「素晴らしい国の終わり」というのが大好きで、カフカの海辺も読んだ。

一般に西洋の作家は売るために書いているが、村上は日本ならではというものを書いていて、どこの国でも起きていることではなく、日本のことを書いているので外国人にとって学ぶこと多いという。

彼のこの評価は、他国で聞く村上作品の評価と少し異なる。他国では村上小説が場面は日本で、日本人だけが登場するのに、外国に住む自分の身近なところを描き、自分のことを書いているのではないかと思い、その点から村上作品を受け入れている、というのが多い。だが、彼は視点を違えてはいるが、村上を高く評価している。

ところで、イタリアでは四種類のノルウェーの森が出版されていてそれぞれ中身が異なるという。日本語から英語に訳し、それからイタリア語に翻訳する場合と、日本語から直接イタリア語に訳した場合でニュアンスが異なるのと、訳者が違うと本の中身が異なるという意味である。日本でも同様な事があるのだろうと思うが、マンフレドニア市の彼の話は強く記憶に残っている。

司馬遼太郎との違い

日本人で司馬遼太郎を知らない人はいなく、殆どの人たちは司馬の本を一冊は読んでいるだろうし、司馬が語る日本歴史観に納得している場合が多い。

だが、日本でこれほど有名な司馬も、外国では無名である。知人で仏ジャーナリストのリオネル・クローゾン氏、彼と昨年夏、播磨灘を旅して、兵庫県赤穂市坂越にある大避神社を訪れ「ここは司馬遼太郎が書いた『兜率天(そとつてん)の巡礼』の舞台の神社だ」と伝えると、司馬とは何者か、という疑問を呈された。という意味は司馬を仏ジャーナリストは知らないのだ。さらに、今年3月、和紙の本を書くために来日し、各地を案内した米作家マーク・カーランスキー氏、米国では知られた作家であり、ニューヨーク・タイムズ寄稿記者であるが、マーク氏も司馬について知らないという。

司馬について、同様な質問を多くの外国人に尋ねればすぐ分かるが、日本では超有名で、外国では全く無名というのが実態である。

司馬と村上との違いは世界の普遍性

司馬が世界で知られていない理由を分析すればいくつも挙げられるだろうが、一番の背景は日本歴史上の人物をテーマにしていることだろう。

日本では最も著名な坂本龍馬であっても、世界では無名であるから、いくら司馬が坂本龍馬をロマン人物として描いても、それを翻訳しようとする外国人はいない。

したがって、司馬の著書は翻訳されていないのだから、外国人は司馬のことを知らないのが当たり前であるが、村上本は世界中の言語に翻訳されているので、十分に知られているし、今やノーベル賞受賞の最有力候補者であるという意味は、世界の普遍性をもっていることになる。そのことを語る二氏を紹介したい。

●四方田犬彦氏(「世界は村上春樹をどう読むか」文春文庫)

「村上春樹の読者は伝統的と考えている日本文学や日本のイメージとは関係なく、単に一人の作家を体験しそれに満足しているのです。つまり、彼の『無臭性』が現代のグローバリズムにおいて、世界の人々に大きくアピールしたという事実があるわけです。

谷崎や三島、川端はある意味では意図的にそういった日本の匂い・香りというものを演出して、『美しい日本の私』として国際舞台に出ていったと言えます。逆に、春樹はそういう日本の伝統的なものへのまったくの無関心から出発して、そして世界に受け入れられていったわけです」

●元ハーバート大教授で翻訳家のジェイ・ルービン氏(文芸春秋2010年5月号)

「非常に多くの作家が日本人としてのアイデンティティを追及しているが、村上にとってそういうことは文学の中心になっていない。村上は『あなたが今持っている物語は本当にあなたの物語なのだろうか? それはいつかとんでもない悪夢に転換していくかもしれない誰か別の人間の夢ではないか?』(アンダーグラウンド)と語っているが、これが世界文学として普遍性の底流にあるものかもしれない」

この二人の見解、いずれも村上の作品は世界から受け入れられる普遍性があると判断している。

日本を舞台に、日本人のみが登場するのに、世界中の人たちが「自分のことではないか」と考えさせられるもの、言葉を変えれば、世界中の人たちが持ちつつ、実は、それが自分の内部に隠され、表に現れてこない何かを探るためのヒントが村上の中にある。

ところが、一般的に人は意外に自分を知らないし、知る努力をしていないが、村上を読むとそのこと、つまり「生きるための解答のあり方が物語的に示唆されている」と察知し感知するから世界中で読まれているのではないか。村上の正体解明は次号で。以上。

2013年04月22日

2013年4月20日 分かったこと(下)

YAMAMOTO・レター

環境×文化×経済 山本紀久雄

2013年4月20日 分かったこと(下)

安倍首相

安倍晋三首相が2013年4月18日朝放送の「スッキリ!!」に出演し、いわゆる「アベノミクス」をめぐり、「間違いなく、多くの方々の収入も増えていく。夏を越えていけば、だんだんそういうことになっていく」と具体的な見通しを示した。

現職の首相が情報番組に出演するのは異例で、40分にわたる出演では、「この番組に出るとね、この後色々いいことがあるのかなぁと…」と、終始上機嫌だった、と報道された。

就任から4か月が経つ安倍首相のメディア対応は、記者会見以外の個別取材を多く受けていることが特徴で、すでに在京キー局や主要新聞・通信各社のインタビューは一巡している上、民主党政権時代と比べて、週刊誌やバラエティー番組など、出演するメディアの幅が大幅に広がっている。

この背景には、上の記事(日経新聞「大機・小機」2013.4.2)のように安倍首相の「分かりやすさ」がある。人々はモノゴトを無意識のうちに簡便に理解しようとする傾向がある。だから「分かりやすさ」が「説得力」を生みだすことになる。

第一次安倍内閣は2006年9月から2007年9月まで、ちょうど一年間で幕を閉じた。最後の辞任会見は安倍首相にとって「誇りや自信が粉々に砕け散った」もので、みじめな状態というべきものだった。

それが今回は「デフレ脱却」や「決められる政治」への期待を背景に、内閣支持率は高い水準を維持している。

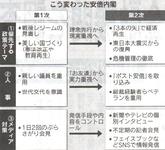

どのように変わったのか。それを示しているのが左である。「優先する政策テーマ」「人事」「メディア対策」すべてを変えている。

識者も驚く安倍首相の変身

安倍首相の大変化については識者も驚いている。先日、評論家の大宅映子氏と東京大学名誉教授の御厨貴氏から話を聞く機会があったが、両氏とも安倍首相の一大変身について、その要因は分からないが、確かに変身したという発言が印象的であった。

特に、御厨氏は政治学者として歴代の首相を見続けて来ていて、一度退陣した首相が再登板するのは戦後二人目で、吉田茂以来64年ぶりだとのことであったが、吉田茂の一回目は旧憲法下であり、新憲法になってからの再登板は安倍首相しかいないというところが重要だと強調された。

さらに、安倍首相は本来、経済・金融は詳しくないはずで、元々は保守本流で情の人物であるから、今の変化には驚くばかりで、今では五年半前退陣の負の遺産を消去しつつ、官邸主導政治を実現し、メディアをもコントロールしている状況であるという。

また、外からの緊張、それは竹島であり、尖閣諸島であり、北方領土であるが、それと内からの緩和、これは日銀の脱デフレ作戦であるが、この両面作戦を上手に使い分け、夏の参院選まで乗り切る作戦であるとの解説に、正にその通りだと納得した次第。

安倍首相の変身背景

すべての人が認める安倍首相の変身、ではそこにはどのような背景・要因があるのか。

安倍首相に直接聞くのが一番でしょうが、それは難しい。したがって、発表される資料を分析するしかない。仮説として、多分、失敗から生え出づるためには、人生の生き方セオリーを踏んでいると想定し、それを新聞記事からひろってみたい。

左の記事から分かるのは「ノート」である。失敗の背景・要因と考えられる内容を記録化していることである。これは大事な作業であって、失敗から学ぶためには必須条件であろう。

奥さんの安倍昭恵さんも、次のように分析し語っている。

-thumb.jpg)

人生に失敗はない。諦めた時、失敗という

このような人生訓、そば屋や居酒屋で見ることがある。一瞬、成程と思って頷きやすい。だが、少し深く考えてみると違うのではないかと気づく。

人は失敗が常である。そこで失敗しないように再挑戦する気持ちを持つこと、これが大事で必要なことはすべての人が熟知している。だから「人生に失敗はない。諦めた時、失敗という」という格言が成り立つので、その通りと思うのが普通だが、ここで見落としてならないことがある。

それは、失敗の要因を分析し、十分に解明しているかである。失敗したことを反省するだけで、失敗の要因を追及し究明しておかないと、再度のトライも前回と同様の手段・方法で行うことになっていくから、成功よりは失敗の確率の方が高いということになる。

失敗が続く多くの事例を見ていると、この失敗からの解き明かしが不十分の場合が多い。折角、失敗したという情報を体験したのであるから、その経験を活かして、次の行動につなげていけばよいのに、もう一度、さらにもう一度と、同じパターンで続けていき、やはりダメかと落ちこみ、結果として、その行動をとることを諦めてしまうのである。

失敗したら、その要因・背景をしっかりと分析しておくことが重要であるが、その際に不可欠前提条件は「文書化・メモ化しておくこと」である。つまり、記録が必要条件なのに、これが案外なされていない。したがって、失敗要因の分析をしようにも情緒的に流れて不十分になりやすく、失敗の継続化という実態になっていく。

人生の勝ち負けを決めるのは、失敗した後の「作法」である

この格言は米ジャーナリストで外科医のアトゥール・ガワンデの言葉である。

安倍首相から学ぶこと

安倍首相が第一次内閣の失敗から学んだことが「アベノミクス」につながったのであるが、ここで我々が「分かったこと」は「失敗した際の分析力」で、徹底して失敗の要因・背景を分析し、その結果として次の行動への計画をつくりあげていく、という誠にオーソドックスな手法と、そのために必要不可欠なノートづくりだということであろう。以上。

2013年04月06日

2013年4月5日 分かったこと(上)

YAMAMOTO・レター

環境×文化×経済 山本紀久雄

2013年4月5日 分かったこと(上)

浦和学院・春の甲子園優勝

選

抜高校野球、決勝戦で埼玉県代表の浦和学院が、愛媛県代表の済美高校を破り優勝しました。得点差は17-1という大差でした。

旧浦和市民は大喜びですが、しかし、この得点差には驚きました。実力以上の点数でしょう。済美高校の上甲監督は、浦和学院打線の「安楽投手対策」、それは「速球に詰まるのを承知の上で、内角球を投げづらくするように仕向けた」作戦だと褒めましたが、これにちょっと疑問を持ちます。

投手の投げ過ぎ

浦和学院の猛打もあったでしょうが、それより安楽投手の投げ過ぎが影響していたと誰もが感じるのではないでしょうか。

初戦か

ら4試合で663球を投げきってたどりついた決勝。5回に打者一巡の猛攻で7点を失って、6回も続投したがさらに2失点。ここで109球を投げ終え、初戦から数えると772球のところでマウンドを降りました。

アメリカからも疑問の声が届いており、上甲監督の「十分にケアさせる」という発言からも「投げさせ過ぎた」と思っていることが分かります。何事も「やりすぎ」はよくないと「分かった」春の甲子園でした。

3月レターに対する反応

3月は二回に分けて「隣の国・韓国」をご案内いたしましたところ、多くの方から反応をいただきました。その主なものは「今まで知らなかった」というもので、隣の国であり、且つ一度は韓国を訪問旅行している人が多いのに、意外に韓国人の内面についてご存じないということが「分かった」レターへの反響でした。

当方も韓国には何回も行き、牡蠣養殖の取材で企業を訪れ、その他多くの業務で韓国人の自宅まで何度か訪問しているのに、呉 善花(オ・ソンファ)拓殖大学国際学部教授から直接お話をお伺いするまで、韓国人の内面について認識しておらず、隣の国民について「分かっていなかった」ことが「分かった」のです。

東日本大震災追悼式の欠席と朴槿恵大統領の発言

東日本大震災追悼式に中国と韓国が欠席しました。中国の欠席理由は台湾が出席したという明快なものですが、韓国は左の新聞記事にある駐日大使の発言が示すように、欠席理由が明快ではありません。

欠席理由を大使が明快に述べられない、というところこそが、呉 善花氏の指摘する韓国人の日本に対する内面 意識であると「分かった」ように感じます。

また、朴槿恵大統領が2012年12月の選挙戦で訴え、当選後の第一声で国民に約束したのは「幸せに国にします!!」でしたが、これに驚いた方が多いのではないかと思います。サムスンが日本企業を撃破し、日本経済界から「成長モデル」に高い関心を持たれているように、このところの韓国経済は成長軌道であると思っていたのに、新大統領の第一声は韓国民の多くは「生活が荒廃している」というのが実態なのです。

何故なのでしょうか。よく「分からない」ので「分かった」と思えるよう少し補足してみます。

企業の株主

このところ話題なっている西武ホールディングス(HD)に対する米投資会社サーベラスによる敵対的な株式公開買い付けTOB、現在保有する約32%と合わせて4割を超える株式の取得を目指すとのことです。その理由は、株式上場を巡り対立する西武HD経営陣へ圧力を高めるためで、そのためにサーベラス幹部のダン・クエール元米副大統領らを取締役として推薦する見通しだと報道されています。

だが、外資系投資企業の目的は何かを最終的に考えれば、配当収益の向上獲得ですから、TOBによる株式支配シェアを高めた後は、より一層の効率経営を目指し、そのためには不採算路線のカットなどを提案し経営を改善させ、結果として高配当を要求してくるでしょう。

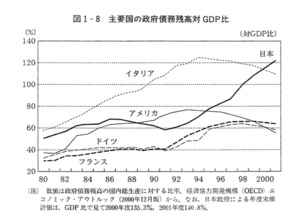

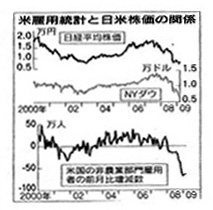

左のグラフは韓国の所得収支です。所得収支というのは、国の経常収支の柱の1つで、外国へ投資した利子・配当収入と、外国へ支払ったそれらなどの差額を指します。

韓国はグラフで分かるように、毎年4月前後だけ、極端な赤字になっています。ということはこの時期に韓国からお金が外国に出ていくのです。どうしてこのようにある時期だけ極端なマイナスになるのか。

それは韓国を支える大手輸出企業の大半の株主が外国人であることから、高配当額が外国へ流出していることを意味しています。

日本の所得収支

一方、日本

の所得収支は上のグラフの橙色で黒字基調を続けています。月別に見ても極端に海外流出はありません。海外株主も多いのですが、海外投資残高が多いからです。

韓国人の生活へ大手輸出企業の業績が結びつかない

日本経済界から高い関心を持たれている韓国大手輸出企業、実は、これらの株主は外国人が半数近くかそれ以上を占めており、いくら法人税を安くして巨額の利益を上げさせても、外国人株主から高配当を要求され、韓国内にはあまりお金が残らないのです。これが新大統領の「幸せに国にします!!」発言背景実態だと「分かった」のです。以上。

2013年03月22日

2013年3月20日 隣の国・韓国・・・(下)

AMAMOTO・レター

環境×文化×経済 山本紀久雄

2013年3月20日 隣の国・韓国・・・(下)

犬の躾

昨年12月20日号でお伝えした内容ですが、毎朝夕、リード(紐)を持ってビーグル犬の散歩をさせている。ところが、この犬、あちこち勝手に動き回り、飼い主の思うようには動かない。犬に引かれて善光寺参りである。犬の散歩をしている同類の方々、殆どが同様で、日本の犬は躾と礼儀が欠けている。ところが、欧米の犬はとてもよく躾されている。

この写真は昨年11月に乗ったドイツのICE特急列車内で見た実際の犬の姿である。若い女性が、車内でパソコンを操作している足元に、犬がリードなしで、静かに吠えもせず座って、こちらを見ている。自宅のビーグル犬とは大違いのお利口さんで、感動ものなので、許可を得て写真を撮らせて頂いたが、日本ではリードによる手綱さばきが必要で重要条件である。

これと同じ体験を再びした。3月11日、ボストンからサンフランシスコに移動するUNITED AIRLINES機内のこと。三人座席が並ぶ窓側と中央席に若い中国系男女が座り、当方は通路側である。6時間という長時間フライトなので通路側に座った。ボストン空港を出発して一時間程度経ったとき、突然、窓側の男性膝の間から白いモノが出てきて、それが動く。アレっと思い見つめると、ブルッと頭を振ってあくびする。犬だ、とびっくりする。吠えもせず、鳴きもせず、水も飲まず、ずっと大人しく6時間過ごしている。これにも感動し世界標準の犬の躾はこうなのかと、再び思った次第。

韓国人と日本人、躾の違い

日本人と韓国人とでは、顔かたち、体つき、同じく東南アジア人であるから概ね90%部分で似ている。しかし、残り10%は全く異なり、その中でも「考え方」としての躾は大きく違っているので、意見は合わない。その実態を語るのが呉 善花教授である。

呉 善花(オ・ソンファ)拓殖大学国際学部教授の見解

呉 善花教授は流暢な日本語を操るが、時に「濁音」表現で誤ることがあるので、「呉・ゴ」「善花・ゼンカ」とは称さずに、日頃は「オ・ソンファ」という名前で通していると最初に紹介された。

呉 善花教授は元韓国籍で日本に帰化、日本では知日派でとおり、韓国では親日派=「売国奴」として扱われていて、韓国へは入国禁止措置を受けたりしている。韓国漢字復活論支持者でもある。

その呉 善花教授が述べられた内容は以下の通り。

①朴槿恵大統領は親日ではない。父が日本との親密な関係があった朴正煕元大統領の娘なので親日派と、日本でいわれているようだが、全くの誤解。

②朴正煕元大統領は元日本陸軍中尉で日本名は高木正雄で、現在の韓国軍隊を日本式でつくった人物。

②だが、反日教育はこの朴正煕元大統領から始まった。

③反日教育の中味は、日本人=野蛮人=未開人